M&Aにおける投資ファンドとは?種類やメリット・デメリットなどを解説

事業承継を考える中小企業の社長にとって、「会社を誰に託すか」はとても大きな課題です。

後継者が見つからない場合、M&A(企業の合併・買収)を活用することで、事業を存続させる道が開けます。

その中で「投資ファンド」は重要な役割を果たします。

本記事では、投資ファンドとは何か、投資ファンドをどのように活用できるのかなど詳しく解説します。

目次

投資ファンドとは

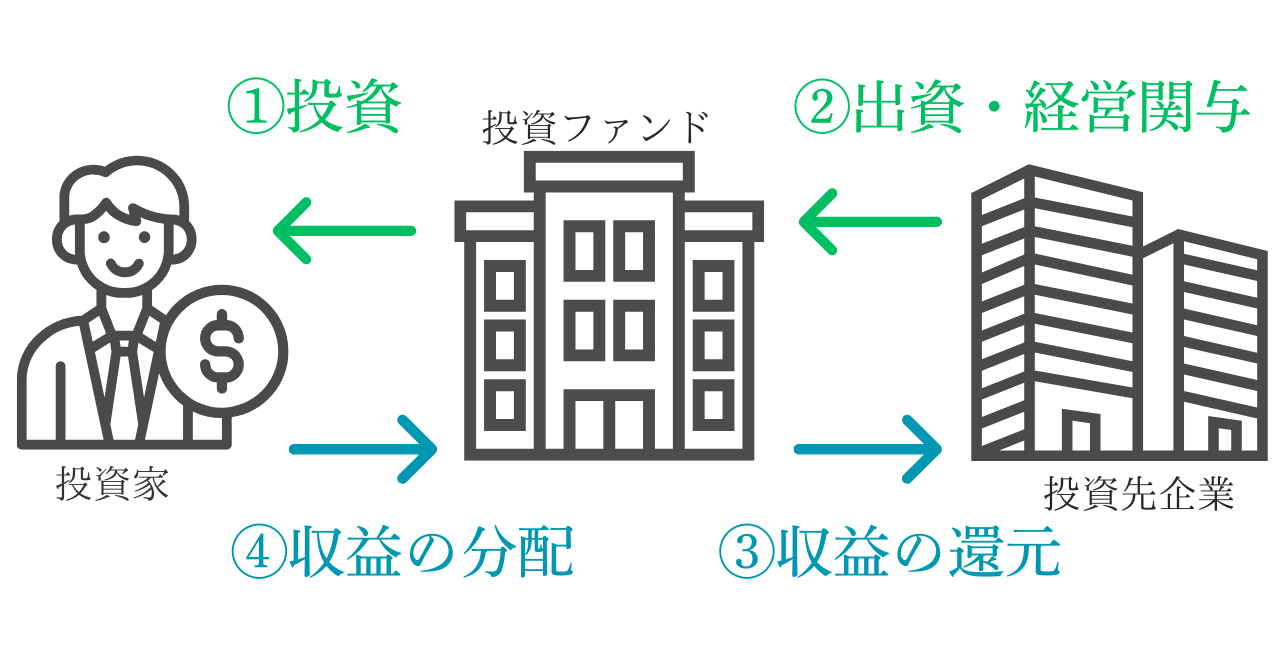

投資ファンドとは、個人投資家や銀行、大手企業などから資金を集め、そのお金を使って企業や不動産などに投資をする組織のことです。投資によって利益を出し、それを出資者に分配するのが基本的な仕組みです。

投資先はさまざまで、不動産や株式、為替などがありますが、中小企業のM&A(会社の売買)に関わることも多く、事業承継で後継者がいない会社の買い手として注目されています。

M&Aにおける投資ファンドとは

M&Aの場面では、投資ファンドは「会社を引き継ぐ新たなオーナー」としての役割を果たします。

特に、個人投資家や企業から資金を集めて、会社を買収し、成長させた後に売却するのが特徴です。

たとえば…

- 後継者がいない町工場を買い取る → 設備投資や営業力強化で成長させ、次の経営者に引き継ぐ

- 地方の老舗企業を支援する → 経営ノウハウを提供し、事業を活性化させる

このように、M&Aにおける投資ファンドは「会社をただ買う」のではなく、「しっかり育てて次につなぐ」ことを目的にしているケースが多いです。

M&Aにおける投資ファンドの種類

「投資ファンド」は、目的や投資対象によって種類が異なります。

事業承継に関わるものとして、以下のようなファンドがあります。

- ベンチャーキャピタルファンド:成長を目指す新規事業やスタートアップ企業に投資する

- バイアウトファンド:会社を買収し、経営改善後に次の経営者へ引き継ぐ

- 企業再生ファンド:業績不振の企業を立て直し、事業を継続させる

- MBOファンド:経営陣が自社を買い取り、独立経営を目指す

- ディストレスファンド:倒産の危機にある企業を再生する

ベンチャーキャピタルファンド

ベンチャーキャピタルファンド(VCファンド)は、成長の見込みがある新しい事業やスタートアップ企業に投資するファンドです。

資金力が十分でない企業に対して資金提供を行い、その企業が成長した段階で株式を売却し、利益を得ることを目的としています。

■特徴

- 成長段階の企業に投資して、成長を促進する

- ハイリスク・ハイリターンの投資が多い

- 株式上場(IPO)やM&Aを通じて利益を回収する

■活用されるケース

- 中小企業が新しい事業を始める際の資金調達手段として活用する

- 製造業やIT企業が新技術を開発し、市場を拡大するために利用する

- 地域の特産品をブランド化し、観光ビジネスを展開する際に活用されることもある

★上場や急成長を目指す企業向けのファンドであり、一般的な地方の中小企業に利用するケースは少ない。

(創業間もない企業や成長志向の強い企業向け)

バイアウトファンド

バイアウトファンドは、企業を買収し、経営改善を行った後に売却することで利益を得る投資ファンドです。

特に、事業承継が課題となっている企業の支援に使われることが多く、後継者がいない会社を買収し、成長させた上で次の経営者に引き継ぐ役割を果たします。

■特徴

- 経営権を取得して、事業の成長を促進する

- 資金提供だけでなく、経営改善やマーケティングの支援も行う

- 数年以内に企業価値を向上させ、売却を目指す

■活用されるケース

- 後継者がいない中小企業の事業承継を支援する

- 経営改善が必要な企業の成長を支援する

- 地域密着型の企業を支援し、全国的な成長戦略を展開する

★中小企業向けのファンドで、実際の事業承継での活用がある。

企業再生ファンド

企業再生ファンドは、経営不振に陥った企業を買収し、経営改善を行いながら事業を立て直すことを目的とした投資ファンドです。

資金繰りが厳しく、銀行融資が受けにくい企業にとって、重要な選択肢の一つとなります。

■特徴

- 経営危機にある企業を支援し、再建を図る

- 不採算事業の整理やリストラを実施する場合もある

- 再建後に売却または株式公開(IPO)を行い、利益を得る

■活用されるケース

- 資金繰りが厳しくなった企業を立て直す

- 経営改善が必要な老舗企業の存続を支援する

- 不採算事業を整理し、新規事業へ転換する

★中小企業向けのファンドで、経営が厳しくなった会社の再生に活用されることがある。

MBOファンド

MBO(マネジメント・バイアウト)ファンドは、企業の経営陣が自社の株式を買い取り、経営を引き継ぐ際に支援を行う投資ファンドです。

これにより、経営者は外部の株主の影響を受けずに、独立した経営ができるようになります。

■特徴

- 経営陣が主体となって会社を買収し、独立した経営を行う

- 株式を非公開化することで、経営の自由度を高める

- 短期的な利益ではなく、企業の持続的な成長を目指す

■活用されるケース

- 上場企業が非公開化し、安定経営を目指す場合

- 企業の経営陣が親会社から独立し、独自の経営を進める場合

★上場企業や大企業向けが多く、中小企業ではあまり活用されない。

ディストレスファンド

ディストレスファンドは、倒産の危機にある企業やすでに破綻した企業に投資し、事業を再生することを目的としたファンドです。

一般的な企業再生ファンドよりも、さらに厳しい状況にある企業を対象とします。

■特徴

- 債務超過や倒産寸前の企業を対象に資金を提供する

- 企業価値を見極め、再生が可能かどうかを判断する

- 再生後に売却やM&Aを行い、利益を得る

■活用されるケース

- 経営破綻した企業の事業を再生する

- 倒産後の事業を譲渡し、新たな経営者のもとで継続する

- 地方の中小企業の救済を支援する

★中小企業向けのものもあるが、規模が大きい案件で使われることが多い。

M&Aで投資ファンドに買収された会社のメリット

資金を調達できる

投資ファンドから資金を受けることで、会社の成長に必要なお金を確保できます。

例えば、製造業なら新しい設備を導入する、飲食業なら店舗を改装する、卸売業なら仕入れを増やすなど、今まで資金不足で難しかった投資が可能になります。

これにより、売上の拡大や利益の増加を目指すことができます。

また、ファンドの支援は、資金提供だけではなく、事業の成長を加速させるための経営戦略やマーケティング支援もセットになっていることが多く、資金と経営ノウハウの両方を活用できるのが特徴です。

経営ノウハウや信用を獲得できる

投資ファンドが関わることで、会社は専門家による経営アドバイスを受けることができます。

ファンドの経営陣や外部の専門家が取締役やアドバイザーとして加わることで、財務管理、販売戦略、人材育成など、経営の手法を学ぶ機会が増えます。

さらに、ファンドが関与することで銀行からの信用も高まり、追加の融資を受けやすくなる場合もあります。

これにより、会社の成長に必要な資金調達の選択肢が増えます。

事業承継の問題を解決できる

中小企業では、後継者がいないことが原因で、会社の存続が難しくなるケースが増えています。

投資ファンドに事業を引き継ぐことで、会社を存続させながら、経営のバトンタッチをスムーズに進めることが可能になります。

新たな経営者候補を育成したり、経営を引き継ぐ人材を確保したりする仕組みを持っているところもあり、後継者不足の問題を根本から解決できる可能性があります。

成長への時間が短縮できる

投資ファンドは、企業を成長させることを目的として投資を行うため、事業の拡大や経営改善を効率的に進めるノウハウを持っています。

新規事業の立ち上げや販路拡大には、通常であれば数年かかることが多いですが、ファンドの支援を受けることで、適切な戦略や資金を活用し、より短期間で成果を出すことが可能になります。

特に、すでに大手企業と取引のあるファンドのネットワークを活用すれば、新規の取引先やパートナーを早期に確保できるため、独自で開拓するよりも時間を大幅に短縮できます。

「成長を加速させる環境を整えられること」が、投資ファンドと組む大きなメリットです。

個人保証や債務から解放される

事業承継の際、会社の借入に対する個人保証や債務の引き継ぎが大きな負担となることがあります。

特に、長年経営を続けてきた会社ほど、銀行からの借入額が大きく、経営者が個人で保証をしているケースも少なくありません。

M&Aを通じて投資ファンドに会社を売却すれば、こうした個人保証や借金のリスクから解放される可能性があります。

特に、ファンドが関与するM&Aでは、経営者の個人保証や担保を速やかに外すように調整することが一般的です。

(ただし、すべてのケースで個人保証がなくなるわけではなく、契約内容によっては一部の負債が経営者に残る場合もあるため、売却条件を事前に慎重に確認することが重要です)

M&Aで投資ファンドに買収された会社のデメリット

リストラや事業整理のリスクがある

投資ファンドは「会社の価値を向上」を目的としているため、業績改善が必要な場合にはコスト削減や経営の効率化を進めることがあります。

その結果、従業員の削減(リストラ)や、利益を生み出していない事業の整理・縮小が行われる可能性があります。

会社全体の収益を上げるために、売上が低迷している事業を縮小したり、重複している部門を統廃合したりするケースもあります。

長年続けてきた事業を手放さなければならない場合もあるため、事前に確認することが重要です。

企業の文化が失われるおそれがある

投資ファンドは「会社の成長」を優先するため、経営方針や企業文化が大きく変わることがあります。

例えば、これまで家族的な雰囲気で運営されていた企業が、成果重視の経営方針に変わることで、社員の働き方や会社の価値観が変わる可能性があります。

また、ファンドの意向によっては、若手中心の組織作りや、徹底的なコスト削減が進められることもあります。

経営方針によっては、これまでの企業文化が失われるリスクがあるため、ファンドの経営スタイルや方向性を事前に理解しておくことが大切です。

社員の不満により大量離職につながる

投資ファンドが経営に関与すると、業務の進め方や評価制度が変わり、社員の不満につながることがあります。

突然の組織改革や業務効率化に戸惑い、将来に不安を感じて退職を考える社員が出ることもあり、一人が辞めると他の社員も影響を受ける「連鎖退職」が起こる可能性があります。

こうした事態を防ぐには、M&A後の変化を事前に説明し、社員の不安を解消することが大切です。

M&Aにおける投資ファンド活用を成功させるための注意点

相互理解に努める

投資ファンドは、会社の成長を支えるパートナーですが、「利益を上げること」を目的としているため、経営の方針や意思決定のスピードに変化が生じることがあります。

契約内容や、ファンドがどのように会社に関わるのかを事前にしっかり確認し、「自社にとって本当に適した相手かどうか」を見極めることが大切です。

十分に話し合い、相互に理解を深めることで、M&A後の経営を安定させることができます。

経営戦略に関与する

M&Aを行ったからといって、すぐに会社の業績が向上するわけではありません。

事業の成長には時間がかかり、投資ファンドが収益を得られるまでには一般的に5年ほどかかるといわれています。

しかし、経営環境の変化によっては、計画どおりに進まないこともあります。

そのため、「ファンドにすべてを任せる」のではなく、経営者自身が積極的に関与し、投資ファンドと協力しながら会社の将来について主体的に判断していくことが大切です。

現状や企業価値を把握する

M&Aを進める前に、「自社がどのような価値を持っているのか」を正しく把握することが重要です。

会社の財務状況や事業の強みを理解していないと、交渉で不利な条件を提示されるリスクが高まります。

また、投資ファンドとの交渉では、「従業員の雇用を守る」「会社の事業を一定期間継続する」など、売却後も守りたい条件を事前に整理しておくことも大切です。

自社の現状をしっかり分析し、準備を整えてからM&Aに臨むことで、より良い条件での合意につながり、会社の将来を守ることができます。

M&Aにおける投資ファンドに関する疑問は「この街の事業承継」にご相談ください

後継者がいないから廃業しかない、投資ファンドを活用した事業承継という選択肢「長年築いてきた事業を、さらに成長させてくれる相手に託したい…」「従業員の雇用や取引先との関係を守りながら、円滑に事業を引き継ぎたい。」

投資ファンドを活用したM&Aは、事業を次の世代へつなげるための選択肢の一つです。

「どのような選択肢があるのか?」

「会社を守りながら事業承継を進めるには?」

「投資ファンドは自社に合った方法なのか?」

このような疑問をお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。

この記事を監修した弁護士

西田 幸広 法律事務所Si-Law代表

まずはお気軽にご連絡ください

受付時間/AM8:30~PM5:30(土日・祝休)

事務所概要

熊本

熊本市東区桜木3-1-30 ヴィラSAWADA NO.6 102号室

福岡

福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号T&Jビルディング7F

コラム一覧

- 2025年3月21日M&Aにおける投資ファンドとは?種類やメリット・デメリットなどを解説

- 2025年3月14日親の会社を継ぐメリットやデメリットとは?引き継ぐポイントなど

- 2025年3月7日企業価値を高める5つの方法|メリットや評価方法なども解説

- 2025年2月28日ロックアップとは?期間の目安やメリット・デメリット、注意点など

- 2025年2月21日親族外承継とは|メリット・デメリットや方法、成功のポイントなど

- 2025年2月14日事業承継対策の方法とは|必要性や流れ、成功のポイントなど

- 2025年2月7日クリニック・医院の事業承継|手続きの流れや費用、注意点など

- 2025年1月31日薬局の事業承継の方法とは?メリット・デメリットや価格相場など

- 2025年1月24日小売業界の事業承継|市場動向やメリット・デメリット、注意点など

- 2025年1月17日会社の相続とは?親の会社を相続する際の手続きやトラブル対策など

- 2025年1月10日事業承継にかかる消費税とは?課税されるケースや注意点、節税対策など

- 2024年12月27日事業承継税制の特例とは?期限やメリット・デメリット、要件などを解説

- 2024年12月20日事業承継に贈与税はかかる?事業承継税制などの節税対策も解説

- 2024年12月13日事業承継税制の要件は?メリット・デメリットなどを分かりやすく解説

- 2024年12月6日事業承継は弁護士へ相談すべき?役割や費用相場、選び方など

- 2024年11月29日事業承継はどこに相談すべき?相談先別の特徴や選び方などを解説

- 2024年11月22日事業承継のマッチング支援とは?利用するメリット・デメリットなど

- 2024年11月15日事業承継の専門家14選|種類・役割・選び方・補助金を詳しく解説

- 2024年11月8日事業承継・引継ぎ補助金とは?内容や申請方法などをわかりやすく解説

- 2024年11月1日事業承継と廃業はどちらを選ぶべき?それぞれのメリット・デメリットなど

- 2024年10月25日経営承継円滑化法とは?事業承継で活用できる支援制度をわかりやすく解説

- 2024年10月18日事業承継対策で自社の株価を下げる10の方法|評価方法もあわせて解説

- 2024年10月11日事業承継における11の失敗事例|原因や成功させるポイントを詳しく解説

- 2024年10月4日事業承継信託とは?メリット・デメリットや方法をわかりやすく解説

- 2024年9月27日持株会社を利用した事業承継とは?メリット・デメリットや手順などを詳しく解説

- 2024年9月20日事業譲渡における従業員への影響|退職金の扱いや注意点などを詳しく解説

- 2024年9月13日承継会社とは?分割会社との違いやメリット・デメリット、手順などを解説

- 2024年9月6日事業承継特別保証制度とは?メリット・要件・利用方法をわかりやすく解説

- 2024年8月30日生命保険を活用した事業承継対策を徹底解説!メリット・デメリットや注意点

- 2024年8月23日事業承継における金庫株(自社株買い)とは?活用するメリット・デメリット

- 2024年8月9日事業承継の費用はどれくらいかかる?税金や補助金制度なども詳しく解説

- 2024年8月2日経営者保証ガイドラインとは?事業承継における特則や要件などをわかりやすく解説

- 2024年7月26日事業承継をする目的とは?課題や成功のポイントをわかりやすく解説

- 2024年7月19日事業承継の手続きを徹底解説!基本的な流れ・必要書類・税金を紹介

- 2024年7月12日事業承継の方法とは?3つのやり方とメリット・デメリットをわかりやすく解説

- 2024年7月5日事業承継ガイドラインとは?概要や策定の背景をわかりやすく解説

- 2024年6月28日従業員承継(社内承継)とは?メリット・デメリットや方法、注意点など

- 2024年6月21日親族内承継とは?メリット・デメリットや流れ、成功させるポイントを解説

- 2024年6月14日農業を事業承継するには?方法や成功に導くためのポイントを解説

- 2024年6月7日事業承継の計画について|策定の手順・ポイントや計画書の書き方

- 2024年5月31日事業承継における中小企業の現状や課題は?解決策とともに弁護士が解説

- 2024年5月24日事業承継のための融資「事業承継ローン」の種類や利用の流れについて

- 2024年5月17日事業承継ファンドとは?メリット・デメリットや仕組みなどの基本を解説

- 2024年5月10日株式譲渡による事業承継とは?譲渡の方法や成功させるためのポイント

- 2024年5月2日相続対策としての事業承継|事業承継税制などの相続税対策も解説

- 2024年4月26日個人事業主の事業承継を詳しく解説!手続きの流れや税金などの基礎知識

- 2024年4月19日中小企業における事業承継|現状と課題、成功のためのポイント

- 2024年4月12日事業承継におけるM&Aとは?メリット・デメリットや流れなどM&Aの基礎知識

- 2024年4月5日【中小企業経営者必見】事業承継とは?方法や流れなどをわかりやすく解説