親の会社を引き継ぐ、ということに対し、小さい頃から自然と意識してきた方もいれば、親の年齢や環境の変化から、最近になって現実的に考え始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そしていざ自分が親の立場になることを考えると、想像していた以上に悩みが深くなることもあるかもしれません。

親への想い・家族への責任・自分自身の働き方・将来の生活など、考えるべきことが重なるなかで、結論を出すのは簡単ではないと思われます。

そこで本記事では、親の会社を継ぐメリット・デメリットや継ぐタイミング、迷ったときの判断基準などをわかりやすくまとめました。

今後の方向性を考えるためのヒントとして、参考にしていただければ幸いです。

目次

この記事を監修した弁護士

西田 幸広 法律事務所Si-Law代表

弁護士・法律事務所Si-Law/(株)TORUTE代表・西田幸広 熊本県を中心に企業顧問70社、月間取扱160件以上(2025年8月時点)。登録3,600社・20超業種を支援し、M&A・事業承継を強みとする。弁護士・司法書士・社労士・土地家屋調査士の資格保有。YouTubeやメルマガで実務解説・監修/寄稿多数。LINE登録特典で「事業承継まるわかりマニュアル」提供。

親の会社を継ぐメリット

親の会社を継ぐことには、大変さだけでなく、後継者だからこそ得られるメリットもあります。

働き方・経営の自由度・これまで築かれてきた会社の基盤・家族や周囲との関係など、視点によって受け止め方はさまざまです。

ここではまず、親の会社を継ぐ際によく挙げられる主なメリットを解説します。

- 働き方や経営の方向性を決めやすい

- 勤務時間や休日の調整がしやすい

- これまで築かれてきた経営資源を引き継げる

- 関係者から受け入れられやすい

- 事業の将来の出口戦略が描ける

- 家族や親族からの理解・信頼につながりやすい

- 子どもや後継者に引き継ぐことができる

具体的な場面を交えながらご紹介するので、ご自身の状況に当てはめてみてください。

働き方や経営の方向性を決めやすい

親の会社を継ぐメリットとしてまず挙げられるのが、働き方や経営の方向性について、自分の考えを反映しやすい点です。

会社員の場合、どうしても組織の方針や上司の判断に従う場面が多くなりますが、経営者になると最終的な判断を自分でおこなう立場になります。

もちろん、そのぶんだけ責任も重くなりますが、「こうしたい」「このやり方を試してみよう」と考えたことを、現場に合わせて進めやすいのは大きな特徴だと言えます。

長く続いてきた会社であっても、時代や環境に合わせて少しずつ見直していくことは可能です。

自分なりの工夫や考えを活かせる点に、やりがいを感じる方も多いでしょう。

勤務時間や休日の調整がしやすい

親の会社を継ぐと、勤務時間や休日の取り方を、状況に応じて調整しやすくなる場合があります。

業種や会社の状態によって差はありますが、経営者という立場上、日々のスケジュールを自分で組み立てやすい点はメリットと言えます。

例えば、子どもの学校行事や家族の都合に合わせて、時間を調整しやすくなるかもしれません。

また、定年がないため、年齢を重ねても自分の体力や生活に合わせて働き続けられる点に魅力を感じる方もいるでしょう。

一方で、自由度が高いぶん、仕事と私生活の区切りを意識しておくことも大切です。

これまで築かれてきた経営資源を引き継げる

親の会社を継ぐ場合、ゼロから事業を立ち上げる必要はありません。

これまでに積み重ねられてきた顧客・取引先・地域での信用・人材・業務のノウハウなどを引き継げる点は、事業承継ならではの強みです。

長年続いてきた取引関係や信頼は、短期間で築けるものではないため、土台があることで、経営を始める際の不安は大きく軽減されるでしょう。

新しい取り組みに挑戦する場合でも、既存の経営資源を活かすことで、現実的な判断がしやすくなるはずです。

関係者から受け入れられやすい

親族が後継者となる場合、従業員や取引先、金融機関などの関係者から受け入れられやすい傾向があります。

「誰があとを継ぐのか」がはっきりしていることは、会社にとっても安心材料になるためです。

特に中小企業では、経営者本人の人柄や家族との関係が、そのまま信頼につながっているケースも少なくありません。

親のあとを継ぐという立場自体が、一定の理解を得やすい点は、事業承継を進めるうえで心強い要素と言えるでしょう。

事業の将来の出口戦略が描ける

親の会社を継ぐことは、「一生その事業を続けなければならない」という意味ではありません。

承継後に会社を成長させ、将来的に第三者へ譲渡したり、M&Aを検討したりする選択肢も考えられます。

あらかじめ事業の出口について意識しておくことで、「継ぐかどうか」を判断する際の見方も変わってくるでしょう。

事業を引き継ぐことで、将来の選択肢が広がる点も、大きなメリットのひとつと言えます。

家族や親族からの理解・信頼につながりやすい

親の会社を継ぐという選択は、家族や親族からの理解や信頼につながりやすい面があります。

親御さんにとっても、自分が長年続けてきた会社を子どもが引き継いでくれることは、安心につながる場合が多いものです。

家業を守ろうとする姿勢が評価され、家族関係が円滑になることもあるでしょう。

ただし、期待が大きくなり過ぎると、気持ちの負担になることもあります。

お互いの考えを共有しながら、無理のない形を探っていくのがおすすめです。

子どもや後継者に引き継ぐことができる

親の会社を継ぐことで、将来的に自分の子どもや次の世代へ引き継ぐ道も見えてきます。

必ずしも世襲を前提にする必要はありませんが、「次につなげる選択肢がある」こと自体が、事業の価値を高めることもあります。

短い目線だけでなく、長期的な視点で事業を考えられる点は、事業承継ならではの特徴であり、先を見据えた判断がしやすくなるでしょう。

親の会社を継ぐデメリット

親の会社を継ぐことには、前向きな面がある一方で、事前に理解しておきたい注意点もあります。

実際に引き継いでから「思っていたのと違った」と感じないためには、デメリットとなりうる点にも目を向けておくことが大切です。

ここでは、次のような内容をご紹介します。

- 責任やプレッシャーが増える

- リスクと向き合う必要がある

- 借入や保証などを引き継ぐケースがある

- 親の代からの人間関係に悩むことがある

- 廃業・撤退の判断が難しい

- 家族や配偶者の理解・協力が必要になる

- 時間や行動の自由が制限される場合がある

よくある場面を交えながら順に見ていきましょう。

責任やプレッシャーが増える

親の会社を継ぐ場合、経営者としての責任やプレッシャーがこれまで以上に大きくなることも多いでしょう。

最終的な判断を自分がおこなう立場になるため、よい結果も厳しい結果も、すべて自分に返ってくることになります。

従業員の生活や取引先との関係を背負う立場になると、その重みを実感する場面も少なくありません。

やりがいを感じられる一方で、精神的な負担が増える可能性がある点は、あらかじめ理解しておくとよいでしょう。

リスクと向き合う必要がある

会社を引き継ぐということは、事業が抱えているリスクとも向き合うことを意味します。

業績の変動・市場環境の変化・思いがけないトラブルなど、経営には常に不確かな要素がつきものです。

会社員として働いている間は個人で負う必要のなかったリスクにも、経営者になると現実の問題として向き合う必要があります。

だからこそ、リスクを把握し、早めに備えておく姿勢が大切だと言えるでしょう。

借入や保証などを引き継ぐケースがある

親の会社に借入金がある場合、事業を引き継ぐ際に、その返済や保証の問題が関わってくることがあります。

特に、個人保証が付いているかどうかは、将来の負担を考えるうえで重要な確認ポイントです。

内容をよく知らないまま引き継いでしまうと、あとになって不安が大きくなることもあるでしょう。

借入の状況や条件については、事前に整理し、必要に応じて専門家に確認しておくと安心です。

親の代からの人間関係に悩むことがある

長く続いてきた会社ほど、親の代から築かれてきた人間関係が色濃く残っている場合があります。

従業員との距離感や、取引先との付き合い方に戸惑うこともあるかもしれません。

「親だからこそ成り立っていた関係」が、代替わりによって変化することは珍しくないと言えるでしょう。

急にすべてを変えようとせず、時間をかけて信頼関係を築いていく姿勢が求められます。

廃業・撤退の判断が難しい

親の会社を継ぐと、「簡単にはやめられない」という気持ちが生まれやすくなります。

家族の想いが込められた会社であればあるほど、廃業や撤退を考えることに強い抵抗を感じる方も多いでしょう。

だからこそ、引き継ぐ前の段階で、「どこまでなら続けるのか」「どの時点で見直すのか」といった考え方を整理しておくことが大切です。

あらかじめ基準を持っておくことで、判断の負担を軽くできます。

家族や配偶者の理解・協力が必要になる

事業承継は、後継者本人だけで完結する話ではありません。

生活をともにする家族や配偶者の、理解と協力が欠かせないテーマです。

働き方の変化や収入の見通しなどについて、事前に話し合っておくことで、あとからのすれ違いを防ぎやすくなります。

小さなことでも、早めに共有しておくとよいでしょう。

時間や行動の自由が制限される場合がある

経営者になると、休日や夜間であっても対応が必要になる場面が出てくることもあります。

自由度が高い働き方を想像していたものの、思ったほど自由に動けないと感じることもあるかもしれません。

そのため、引き継ぐ前に「実際の働き方はどうなりそうか」を現実的にイメージしておくことが大切です。

理想と現実の差を知っておくことで、気持ちの準備がしやすくなるでしょう。

親の会社を継ぐ人の割合は?

親の会社を継ぐと明確に決まっており、実際に後継者として承諾している人は、全体のなかでは多くありません。

日本政策金融公庫総合研究所が公表している「中小企業の事業承継に関するインターネット調査(2023年)」によると、後継者が決まっており、かつ本人が承諾している企業は10.5%にとどまっています。

この数字は、「親の会社を継ぐ」と正式に決まり、実際に動き出しているケースが全体では限られていることを示していると言えるでしょう。

参考:中小企業の事業承継に関するインターネット調査(2023年調査)

一方、帝国データバンクの「全国「後継者不在率」動向調査(2025年)」では、後継者が「いない」または「未定」とされる企業の割合は、50.1%と報告されています。

この結果からも、半数近い企業が、後継者について最終的な判断に至っていない状態であることがわかります。

参考:帝国データバンク|全国「後継者不在率」動向調査(2025年)

多くの企業が「決め切れない」「判断の途中」という状況にあり、慎重に検討しているのが実情と言えるでしょう。

そのため、周囲と比べて焦る必要はありません。

大切なのは、統計上の割合に振り回されることではなく、ご自身や会社の状況をひとつずつ整理し、納得できる判断材料を揃えていくことだと考えます。

以下の記事では、事業承継の後継者不在の現状について深掘りしているので、こちらも参考にしてください。

関連記事:事業承継の後継者不在の現状は?年代・業界別の問題や原因・解決策もまとめて解説!

親の会社を継がない理由とは

親の会社を継がない理由は、人によってさまざまですが、実は多くの方が似たような点で悩んでいることが、国の調査からもわかっています。

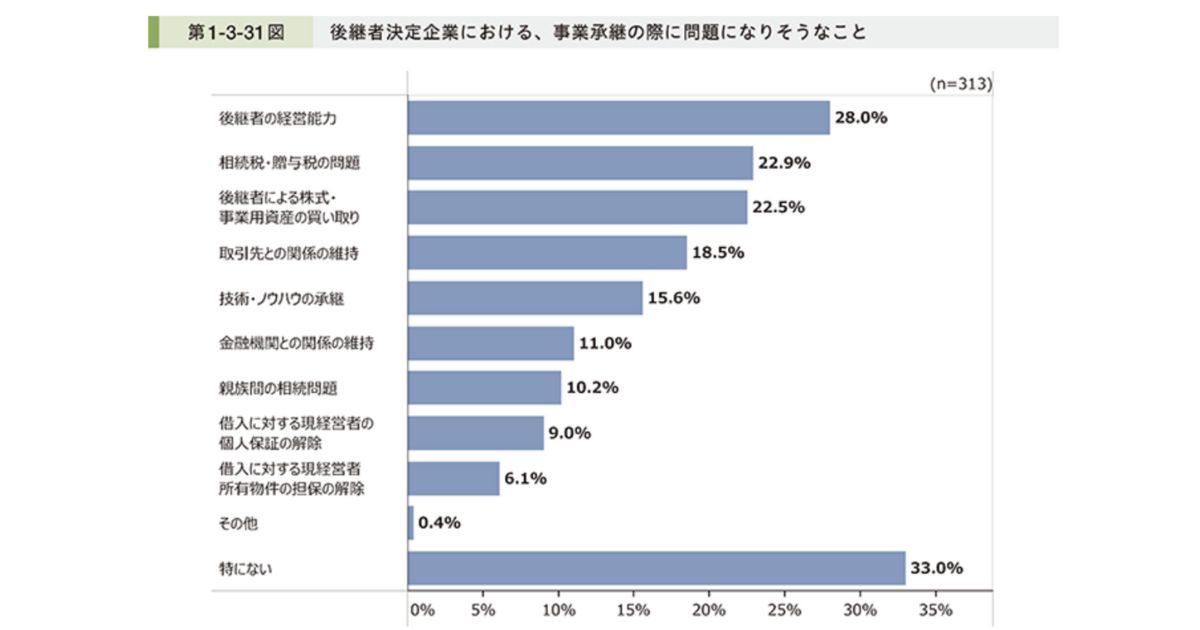

中小企業庁が公表している「2024年版 中小企業白書」では、すでに後継者が決まっている企業であっても、事業承継を進めるうえでの課題として次の内容が多く挙げられていると報告されています。

- 後継者の経営能力への不安

- 相続税や贈与税など、お金や税金に関する問題

こうした内容を見ると、「自分に経営が務まるのだろうか」「税金や承継の話が難しくて、正直よくわからない」と感じて立ち止まってしまうのも、無理のないことだと言えるでしょう。

親の会社を想う気持ちが強い人ほど、簡単に決断できず悩む傾向があるのではないかと考えます。

ここで大切にしたいのは、「継がない」という判断にも段階があるということです。

まずは会社の状況を整理し、家族と話をしながら、どのような選択肢があるのかをひとつずつ確認していくとよいでしょう。

その結果として、「今の自分には難しい」「別の形のほうが会社や家族のためになる」と判断できれば、あとになって大きな後悔を感じにくくなります。

親の会社を継がなかった場合に後悔することは?

これまで見てきたように、親の会社を継ぐ人は全体の一部にとどまり、継がない理由にも一定の傾向があります。

そのうえで意識しておきたいのが、「継がなかったこと」そのものではなく、「判断までの過程」によって、後悔するケースがあるということです。

先ほどご紹介した中小企業白書にある「事業承継に関する課題」として、後継者の経営能力や税負担などが挙げられる点については、検討すべき論点が多いことがわかります。

これは裏を返すと、承継を判断する前に整理すべき項目が多いということでもあるでしょう。

こうした確認を十分にしないまま判断を下すと、あとになって「もう少し会社の数字を見ておけばよかった」「関係者の話を聞いてから決めてもよかったのではないか」と感じることがあるかもしれません。

これは感情の問題というよりも、情報整理の不足によって判断の軸が曖昧になっていた状態だと言えます。

だからこそ、継ぐか継がないかを考える前に、会社の状況や選択肢を一度見える形にしておくことが大切になるでしょう。

そうすることで、どの結論に至ったとしても、「十分に考えたうえでの判断だった」と受け止めやすくなるはずです。

親の会社を継ぐか迷ったときの判断基準とは

親の会社を継ぐかどうかは、ひとつの基準だけで決められるものではありません。

迷ったときは、気持ちだけで結論を出そうとせず、いくつかの判断基準を持っておくと冷静に向き合いやすくなるでしょう。

すべてを一度に決めようとすると負担が大きくなりますので、次のように分けて考えてみるのがおすすめです。

1.会社として続けられる状態にあるかどうか

売上や利益の状況・資金繰り・主要な取引先との関係などを確認しておくことが大切です。

2.自分自身が続けられる状態かどうか

家族の理解が得られるか、体力や働き方に無理がないかを考えてみる必要があります。

3.引き継げる形が整っているかどうか

株式の持ち方・借入の状況・社内の体制などが整理されているかを見ておくと安心です。

4.続ける以外の選択肢が現実的かどうか

売却や規模の見直し、場合によっては廃業も含めて考えることで、判断の幅が広がります。

大切なのは、判断に必要な材料を揃え、「決められる状態」をつくっておくことであると考えます。

親の会社を継ぐために必要な能力は?

親の会社を継ぐために必要な能力と聞くと、「自分に経営者としての器があるのだろうか」と、不安に感じる方も少なくありません。

ただ実際には、特別な才能や強いカリスマ性が最初から求められるわけではありません。

むしろ大切なのは、基本を外さず、丁寧に向き合う姿勢だと言えるでしょう。

まず挙げられるのが、数字と怖がらずに向き合う力です。

「今月の利益はどうか」「資金繰りに無理が出ていないか」といったポイントを意識し、わからない部分は周囲に確認する姿勢を持つことが大切です。

2つ目は、人との関係を大切にする力です。

事業承継は、単なる業務の引き継ぎではなく、信頼の引き継ぎでもあります。

従業員や取引先は、後継者の言葉遣い・態度・約束を守る姿勢を日常のなかで見ていますので、積み重ねが少しずつ信頼につながっていくでしょう。

3つ目は、ひとりで抱え込まない判断力であり、必要な場面で助けを求めることも欠かせません。

税金・株式・借入・契約といった専門的な話題が増える局面では、早めに専門家へ相談しておくと考えが整理され、落ち着いて判断しやすくなります。

完璧な後継者を目指す必要はありません。

背伸びをし過ぎず、足元を確かめながら一歩ずつ進めていく姿勢を大切にしていきましょう。

親の会社を継ぐタイミングは?

親の会社を継ぐ際に、どのタイミングがベストなのかを悩むこともあるかもしれませんが、「この時期が正解」と言い切ることはできません。

ただ、実際には多くの会社で、いくつか共通したきっかけをもとに話が進んでいると言えます。

- 高齢化などによる引き継ぎ

- 親の死による相続

- 事前の約束で決めていた時期

- 周囲からのプレッシャー

ここから、それぞれのタイミングごとに、注意したい点や考え方をご紹介します。

あらかじめ知っておくことで、気持ちの準備や段取りを考えやすくなるでしょう。

高齢化などによる引き継ぎ

親の年齢や体力の変化をきっかけに、引き継ぎを考え始めるケースは少なくありません。

このタイミングのメリットは、親が元気なうちに、実務を一緒に進めながら引き継げることです。

事業承継は、社長の肩書きを替えるだけで終わるものではありません。

取引先へのあいさつ・金融機関との付き合い方・社内での判断の進め方など、日々の仕事には細かな引き継ぎが数多くあります。

親が動けるうちに、少しずつ任せてもらいながら学んでいくほうが、結果として無理のない承継につながりやすいでしょう。

親の死による相続

親が亡くなったことをきっかけに、事業承継が一気に現実になるケースもあります。

この場合、気持ちの整理がつかないまま、相続・名義変更・税金の手続きを進めなければならない場面が出てきます。

相続税には申告期限があり、原則として、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告と納付をおこなわなければなりません。

このような状況では、「事前に少しでも準備していれば、ここまで慌てずに済んだ」と感じることも少なくないと言えるでしょう。

元気なうちに、財産や借入の状況を簡単に整理しておくだけでも、いざというときの負担は大きく変わります。

事前の約束で決めていた時期

「〇歳になったら交代する」「子どもが戻ってきたら引き継ぐ」といったように、あらかじめ時期を決めているご家庭もあります。

この場合、先の見通しが立てやすく、準備を計画的に進めやすい点がメリットです。

ただし、約束した時期が近付いても、会社の状況が十分に整っていないこともあるでしょう。

売上や借入の状態を確認しながら、必要に応じて時期を見直す柔軟さも持っておくのがおすすめです。

無理のない形で進めることが、結果的に会社を守ることにつながります。

周囲からのプレッシャー

取引先・金融機関・従業員から「今後はどうなるのか」と聞かれることで、引き継ぎを意識し始める方もいます。

ですが、こうした声が重なると、気持ちが焦ってしまうこともあるでしょう。

ただ、周囲からのプレッシャーは、「会社の将来を心配している人がいる」ということでもあります。

急いで形だけを整えてしまうと、かえって不安を招くこともありますので、段取りを整えながらひとつずつ説明できる形で進めることが大切です。

ベストなタイミングは会社や家庭の状況によってさまざまですので、迷うことがあれば、ぜひ一度TORUTE株式会社にご相談ください。

親の会社を継ぐ前に確認しておきたいポイント

親の会社を継ぐかどうかを判断する前に、一度立ち止まって「会社の状態」を確認しておくことも大切です。

特に次のような点は、事前に押さえておくと安心につながるでしょう。

- 借入や保証の状況

- お金の流れと経営の安定性

- 人材の状況や引き継ぎ体制

- 株式や資産の状況

- 事業の将来性と選択肢

どれも「継ぐ・継がない」を決めるためではなく、判断に必要な材料をそろえるための大切な視点ですので、詳しく解説していきます。

借入や保証の状況

まず確認しておきたいのが、借入の全体像です。

どの金融機関から、いくら借りていて、毎月どの程度返済しているのかを整理してみましょう。

あわせて、個人保証が誰についているかも重要なポイントです。

事業承継の場面では、後継者が保証を引き継ぐ可能性が出てくることもあるため、早い段階で金融機関に相談しておくと、今後の見通しが立てやすくなります。

「借金があるから無理だ」と決めつける前に、条件をひとつずつ確認してみると、思っていたより選択肢が見えてくることもあるでしょう。

お金の流れと経営の安定性

会計の専門知識がなくても、まずは大きな流れをつかむことが大切です。

「毎月きちんと利益が出ているか」「資金繰りに無理が出ていないか」といった点を確認してみましょう。

直近1年分の試算表や資金繰り表があれば、赤字になりやすい時期や季節による変動も見えてきます。

ここを把握できると、「今の会社は立て直せそうか」「投資をして成長を目指せるか」といった判断もしやすくなります。

人材の状況や引き継ぎ体制

事業承継でつまずきやすいのが、人に関する部分です。

社内で中心となって動いている人は誰か、退職の可能性が高い人はいないか、意思決定はどのようにおこなわれているかを確認しておくとよいでしょう。

あわせて、親がいつ・どこまで仕事を手放すつもりなのかも重要です。

社長が交代しても、実際の判断を親が続けている状態では、現場が混乱しやすくなります。

役割分担をあらかじめ言葉にして共有しておくことで、引き継ぎ後の負担を減らしやすくなります。

株式や資産の状況

株式の名義や持ち分は、承継後の経営に大きく影響します。

誰がどのくらい株を持っているのかを確認し、相続人が複数いる場合は、意思決定に支障が出ないかを考えておくことが必要です。

また、不動産や設備が会社名義なのか、個人名義なのかも整理しておきましょう。

名義が複雑なままだと、使っている資産を自由に動かせないといった問題が起こることがあるため、早めに把握しておくと安心です。

事業の将来性と選択肢

最後に、事業を続ける価値があるか、そして続けるとしたらどのような形が考えられるかを整理してみましょう。

成長を目指す道だけでなく、規模を抑えて守る方法や、場合によっては売却や撤退も選択肢に入ることがあります。

「継ぐ=これまでと同じやり方を続ける」と考える必要はありません。

無理のない選択肢を考えることが、結果として後悔の少ない判断につながります。

親の会社を継ぐ具体的な手続きの流れは?

親の会社を継ぐと決めたあとは、気持ちの整理だけでなく、具体的な手続きをひとつずつ進めていく必要があります。

事業承継の流れは、法人か個人事業主かによって必要な手続きや注意点が変わってくるため、それぞれについてご紹介します。

- 法人の場合

- 個人事業主の場合

また、細かな進め方は会社ごとの状況によっても異なりますので、最終的には信頼できる専門家に確認しながら進めるとよいでしょう。

法人の場合

法人の場合、手続きの中心になるのは、代表者の変更と、それにともなう登記です。

具体的には、代表取締役が変わる際の登記申請や、必要に応じた役員変更の手続きをおこないます。

代表取締役の就任に関する登記の考え方や書式は法務局のホームページでも案内されていますが、取締役会の有無など、会社の形によって必要な書類が異なる点には注意が必要です。

参考:法務局

実務では、次のような流れで整理すると進めやすくなるでしょう。

1.社内での決定

株主総会や取締役会など、会社のルールに沿って承認をおこないます。

2.必要書類の準備

議事録や就任承諾書など、登記に必要な書類を整えます。

3.法務局への登記申請

代表者変更の登記をおこないます。

なお、登記は就任の日から2週間以内に申請する必要があります。

4.名義や届出の更新

銀行口座や主要な契約について、代表者変更の手続きを進めます。

5.社内外への周知

従業員や主要な取引先、顧問先などへ正式に伝えます。

登記そのものも大切ですが、特に重要なのは、関係者への説明です。

代表者が変わることで、金融機関の受け止め方が変わる場合もあります。

あらかじめ相談しておくことで、先方にも状況を理解してもらいやすくなり、落ち着いて手続きを進めやすくなるでしょう。

個人事業主の場合

個人事業主の場合、法人のような代表者登記はありませんが、その代わりに名義の変更が幅広く発生します。

税務や契約の面で、対応すべき手続きが連動して進む点が特徴です。

1.税務署への届出

開業や廃業に関する届出を、状況に応じておこないます。

2.許認可の名義変更

業種によっては、許可の取り直しや変更手続きが必要になることがあります。

3.取引先や金融機関との契約整理

契約名義や口座の変更を進めます。

4.労務関係の手続き

従業員がいる場合は、雇用に関する手続きを整理します。

個人事業は、家族が手伝いながら成り立っているケースも多く、これまで曖昧なまま運営されてきた部分が見つかることもあります。

そのため、引き継ぐと決めた段階で、契約書・口座・印鑑などを一度整理しておくとよいでしょう。

以下の記事でも、事業承継の手順について詳しく解説していますので、参考にしてください。

関連記事:事業承継の手順は?引き継ぐ3つの要素や必要書類・受けられるサポートもまとめて紹介!

親の会社を継ぐ場合の税金はどうなる?

親の会社を継ぐ場面で、多くの方が気になるのが税金の話です。

難しそうに感じるかもしれませんが、まずは「どんな税金が関係するのか」を知るところから始めるとよいでしょう。

親から会社の株式や事業用の資産を引き継ぐ場合、状況に応じて相続税や贈与税が関わってきます。

中小企業であれば、条件を満たすことで「法人版事業承継税制(特例措置)」を利用できる可能性があります。

この制度は、一定の要件のもとで、非上場株式にかかる相続税や贈与税の納税をいったん猶予してもらえる仕組みです。

ただし、利用するためには「特例承継計画」を2026年3月31日までの期限内に提出しておく必要があるため注意しておきましょう。

※2026年2月時点の情報のため、すでに期限を過ぎている場合は一般措置の利用を検討することになります。

税金の話は、わからないままにしておくほど不安が大きくなってしまいます。

細かな計算を急ぐ必要はありませんので、まずは関係しそうな税金や制度を整理し、必要に応じて専門家に相談するのがおすすめです。

親の会社を継ぐ際に利用できる補助金は?

事業承継は、会社を引き継いで終わりというものではありません。

承継をきっかけに、設備を新しくしたり販路を広げたり、経営の立て直しに取り組む場面も出てくるでしょう。

そうしたときに、選択肢のひとつとして検討されるのが「事業承継・M&A補助金(旧:事業承継・引継ぎ補助金)」です。

この補助金は、事業承継やM&Aを機におこなう取り組みを後押しする制度で、中小企業庁が公募情報や受付期間を案内しています。

募集回によって、要件や申請期間が変わるため、利用を考える場合は早めに情報を確認しておくとよいでしょう。

ただし、補助金は必ず受けられるものではないので、「補助金がもらえる前提」で計画を立ててしまうと思うように進まないこともあるかもしれません。

まずは事業の方向性や計画の土台を固め、そのうえで「使えたら助けになるもの」として検討する姿勢が、結果的に安心につながります。

以下の記事でも、事業承継に使える補助金について詳しくまとめています。

関連記事:事業承継に使える補助金は?2025年度のスケジュールや申請方法・対象経費なども解説!

税金対策や補助金では、特に細かい確認も多くなります。

TORUTE株式会社では、さまざまな専門家と連携しながら、ご家族の想いに寄り添った形で事業承継をサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

親の会社を継ぐかどうかは、簡単に答えが出る問題ではありません。

継ぐことで得られるやりがいや安心感がある一方で、責任や不安がともなうのも自然なことだと考えます。

どちらが正しいという話ではなく、ご自身やご家族、会社にとって納得できる選択を考えることが大切だと言えるでしょう。

そのためには、まず会社の状況を整理してみることで、全体像が見えて気持ちが落ち着くことがあります。

そのうえでタイミングや手続きの流れ、税金や制度について知っておけば、判断の幅も広がるはずです。

迷いがあるのは、真剣に向き合っている証拠ではないでしょうか。

焦らず、しかし後回しにしすぎず、できるところから少しずつ準備を進めてみてください。

そうした積み重ねが、将来「この選択でよかった」と思える判断につながっていくはずです。

まずはお気軽にご連絡ください

受付時間/AM8:30~PM5:30(土日・祝休)

コラム一覧に戻る

コラム一覧に戻る

事務所概要

熊本

熊本市東区桜木3-1-30 ヴィラSAWADA NO.6 102号室

福岡

福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号T&Jビルディング7F

コラム一覧

- 2026年2月25日後継者不足の原因や問題点とは?具体例や解決のために整理すべきポイントも解説!

- 2026年2月25日親の会社を継ぐメリット・デメリットは?継ぐタイミングや手続き・迷ったときの判断基準も紹介!

- 2026年2月18日後継者不足の業界15選!今後危ないと言われる業種や職業・解決のポイントも紹介!

- 2026年2月18日後継者不足の解決策・12選を紹介!業種別の問題や成功するためのポイントも解説!

- 2026年2月11日後継者不足の農業家ができる対策は?担い手減少の現状や原因・解決の手順を徹底解説!

- 2026年2月11日事業承継のリスクとは?具体例や放置するデメリット・回避して成功させるポイントも解説!

- 2026年2月4日事業承継の悩み13選!後継者が抱えやすい不安や問題の解決策も徹底解説

- 2026年2月4日事業承継の注意点や起きやすい問題を解説!事前準備や相談すべき相手もご紹介

- 2026年1月28日長崎県での事業承継をお考えの方!支援制度や成功のポイント・M&Aの注意点も解説!

- 2026年1月28日佐賀県での事業承継にお悩みの方!支援メニューや奨励金・相談窓口とその費用も解説!

- 2026年1月21日大分県で事業承継をお考えの中小企業は必見!進め方や支援メニュー・相談先をまとめて紹介!

- 2026年1月21日九州地方で事業承継を成功させるには?7県の特徴や支援制度・広がるM&Aの動きも解説!

- 2026年1月14日熊本で事業承継をお考えの方!支援制度や補助金・相談先と進め方までを専門家がわかりやすく解説!

- 2026年1月14日事業承継特別保証制度とは?メリット・デメリットや要件・申請方法もまとめて紹介!

- 2026年1月7日事業承継で専門家が必要な理由は?選び方やタイミング・補助金は使えるのかも解説!

- 2026年1月7日事業承継の株式譲渡の方法は?メリットや手続き方法・税金の特例制度についても解説!

- 2025年12月31日事業承継の株価対策とは?3つの評価方式や自社株の引き下げ対策をまとめて解説!

- 2025年12月31日承継会社とは?分割会社との違いや手続き方法・メリットとデメリットもわかりやすく解説!

- 2025年12月24日事業承継補助金の対象経費は?枠組みごとのルールや金額・認められない例も紹介!

- 2025年12月24日事業承継税制の延長はいつまで?提出期限のスケジュールや緩和要件についても解説!

- 2025年12月17日事業承継補助金は親子間でも対象?要件や申請方法・利用するときの難易度も解説!

- 2025年12月17日事業承継の手順は?引き継ぐ3つの要素や必要書類・受けられるサポートもまとめて紹介!

- 2025年12月10日事業承継と相続との違いは?税制の対象や手続き方法・起こりやすいリスクも紹介!

- 2025年12月10日事業承継の税制優遇とは?制度の内容や期限・使えないケースについても徹底解説!

- 2025年11月27日事業承継の費用の相場はどれくらい?税金対策や補助金・誰が負担するのかも解説!

- 2025年11月27日事業承継と会社売却の違いは?メリット・デメリットや従業員はどうなるのかも徹底解説!

- 2025年11月27日事業承継後のトラブルで起こりやすい事例は?原因や対応策・成功例までまとめて紹介!

- 2025年11月27日事業承継の相談先10選を紹介!相談費用は無料なのか・選び方のポイントも解説!

- 2025年11月26日事業承継の企業価値とは?算出方法や3つのアプローチ・高値がつくケースも解説!

- 2025年11月26日事業承継の後継者不足の原因は?担い手がいない理由や解決策・成功例まで紹介!

- 2025年11月26日中小企業の事業承継問題とは?課題や問題点・具体例についてもわかりやすく紹介!

- 2025年11月25日事業承継の後継者不在の現状は?年代・業界別の問題や原因・解決策もまとめて解説!

- 2025年11月25日事業承継の補助金や助成金は?2025年度はいくらもらえるのか・対象経費も解説!

- 2025年11月25日事業承継の手続きで法人の場合の流れは?必要書類や税金などの費用・補助金もまとめて解説!

- 2025年11月24日事業承継に使える補助金は?2025年度のスケジュールや申請方法・対象経費なども解説!

- 2025年11月24日事業承継でやるべきことリストを紹介!必要な知識や書類・課題についても解説!

- 2025年11月24日事業承継ファンドとは?活用が有効なケースやメリット・デメリットも紹介!

- 2025年11月23日事業承継税制の要件とは?特例措置と一般措置の違いやメリット・デメリットも解説

- 2025年11月23日事業承継とM&Aの違いは?メリットとデメリットや選び方のポイント・課題も徹底解説!

- 2025年11月23日事業承継とは?基本的な考え方や支援制度・手順までをわかりやすく徹底解説!

- 2025年3月7日企業価値を高める5つの方法|メリットや評価方法なども解説

- 2024年11月1日事業承継と廃業はどちらを選ぶべき?それぞれのメリット・デメリットなど

- 2024年10月25日経営承継円滑化法とは?事業承継で活用できる支援制度をわかりやすく解説

- 2024年7月5日事業承継ガイドラインとは?概要や策定の背景をわかりやすく解説

- 2024年6月14日農業を事業承継するには?方法や成功に導くためのポイントを解説

- 2024年6月7日事業承継の計画について|策定の手順・ポイントや計画書の書き方

- 2024年5月31日事業承継における中小企業の現状や課題は?解決策とともに弁護士が解説

- 2024年5月24日事業承継のための融資「事業承継ローン」の種類や利用の流れについて

- 2024年5月2日相続対策としての事業承継|事業承継税制などの相続税対策も解説

カテゴリー一覧

タグ