事業承継の「後継者不在」は、中小企業経営の重要テーマのひとつです。

ですが、実際にはどのような状態なのかがわからないという方も多いのではないでしょうか。

後継者不在の課題を放置すれば、廃業やビジネスチャンスの損失につながることもあります。

そこで本記事では、その現状と原因を、年代別・業界別の最新統計に基づいて分かりやすく解説します。

データに基づいた明確な着眼点と、すぐに実践できる解決策をまとめていますので、ぜひご活用ください。

目次

この記事を監修した弁護士

西田 幸広 法律事務所Si-Law代表

弁護士・法律事務所Si-Law/(株)TORUTE代表・西田幸広 熊本県を中心に企業顧問70社、月間取扱160件以上(2025年8月時点)。登録3,600社・20超業種を支援し、M&A・事業承継を強みとする。弁護士・司法書士・社労士・土地家屋調査士の資格保有。YouTubeやメルマガで実務解説・監修/寄稿多数。LINE登録特典で「事業承継まるわかりマニュアル」提供。

事業承継の後継者不在の現状は?

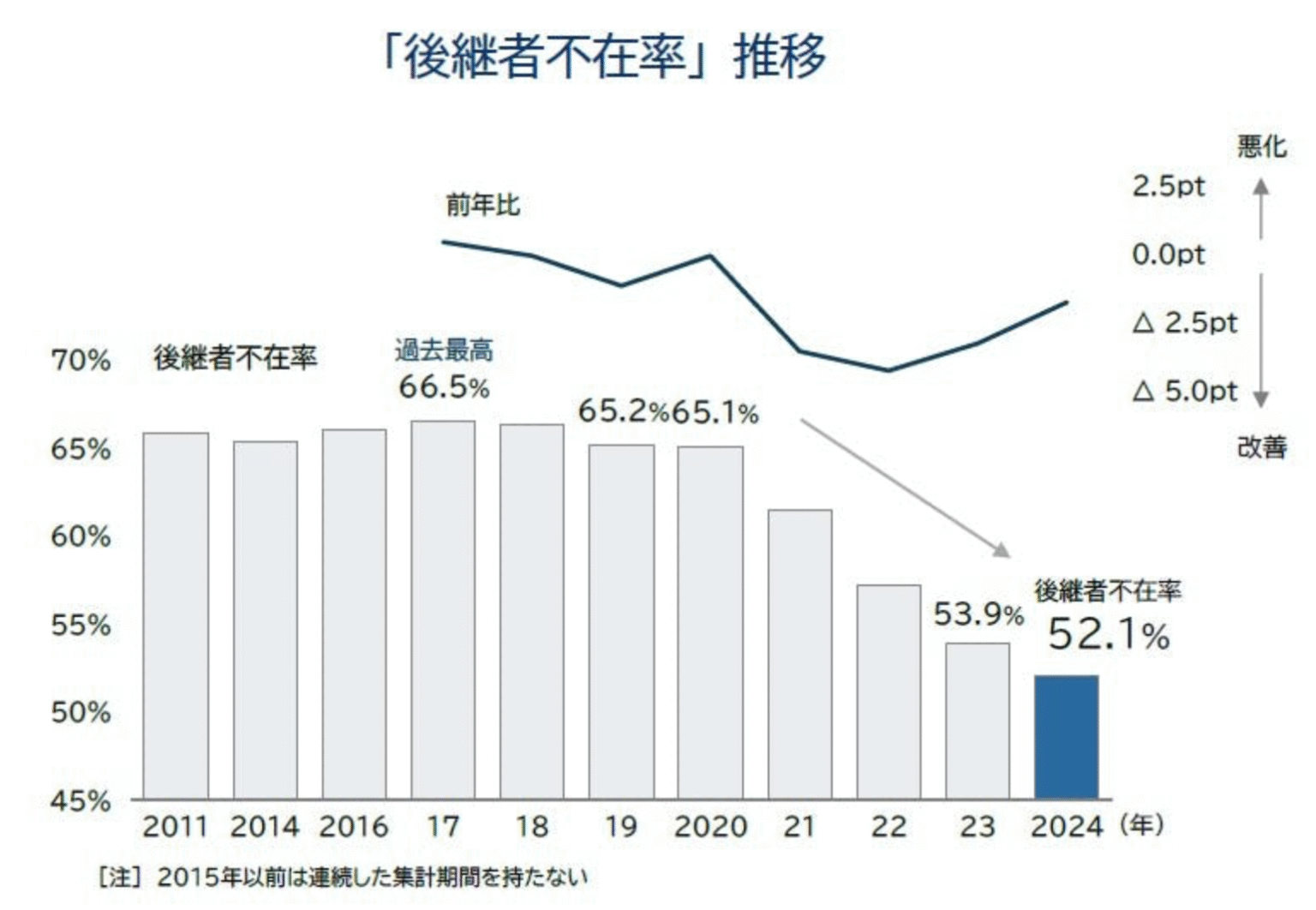

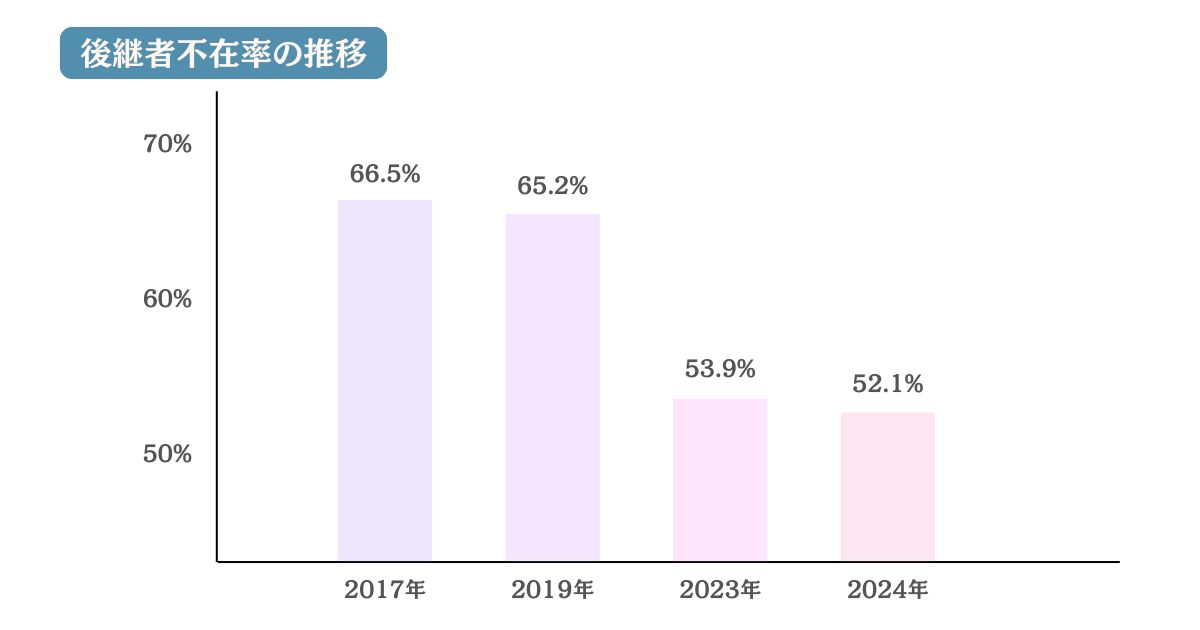

引用:帝国データバンク|全国「後継者不在率」動向調査(2024年)

事業を承継する後継者が不在・未定の企業は、全国的に相当割合を占めます。

帝国データバンクの「全国「後継者不在率」動向調査(2024年)」では、調査対象の約27万社のうち「後継者がいない/未定」は約14.2万社(不在率52.1%)と示されています。

直近の現場感を示す指標では、「後継者難」倒産が2024年に462件(上半期だけで254件)と高水準で推移しました。

相談窓口や税制の整備により改善傾向は見られるものの、経営者の平均年齢が高止まりしているという根本的な問題と並行しているため、継続的な注意が必要になっています。

国全体の平均値だけを眺めて安心するのではなく、ご自身の会社が属する規模・地域・業種での実態に引き直して現状を把握することが重要です。

そして、その実態に合わせて具体的な行動計画に落とし込む必要があります。

特に小規模な企業ほど、後継者不在の影響は経営に直撃しやすいため、準備を早く始めたかどうかが、会社の明暗を分けることになると言えます。

参考:帝国データバンク|全国「後継者不在率」動向調査(2024年)

参考:東京商工リサーチ| 2024年の「後継者難」倒産

中小企業の廃業予定件数は?

将来を考えたときに、「この代でたたむべきか」「誰かに引き継ぐべきか」という意向の段階で揺れる企業も多いです。

現在、具体的な中小企業の「廃業予定件数」を直接示す公式統計はありません。

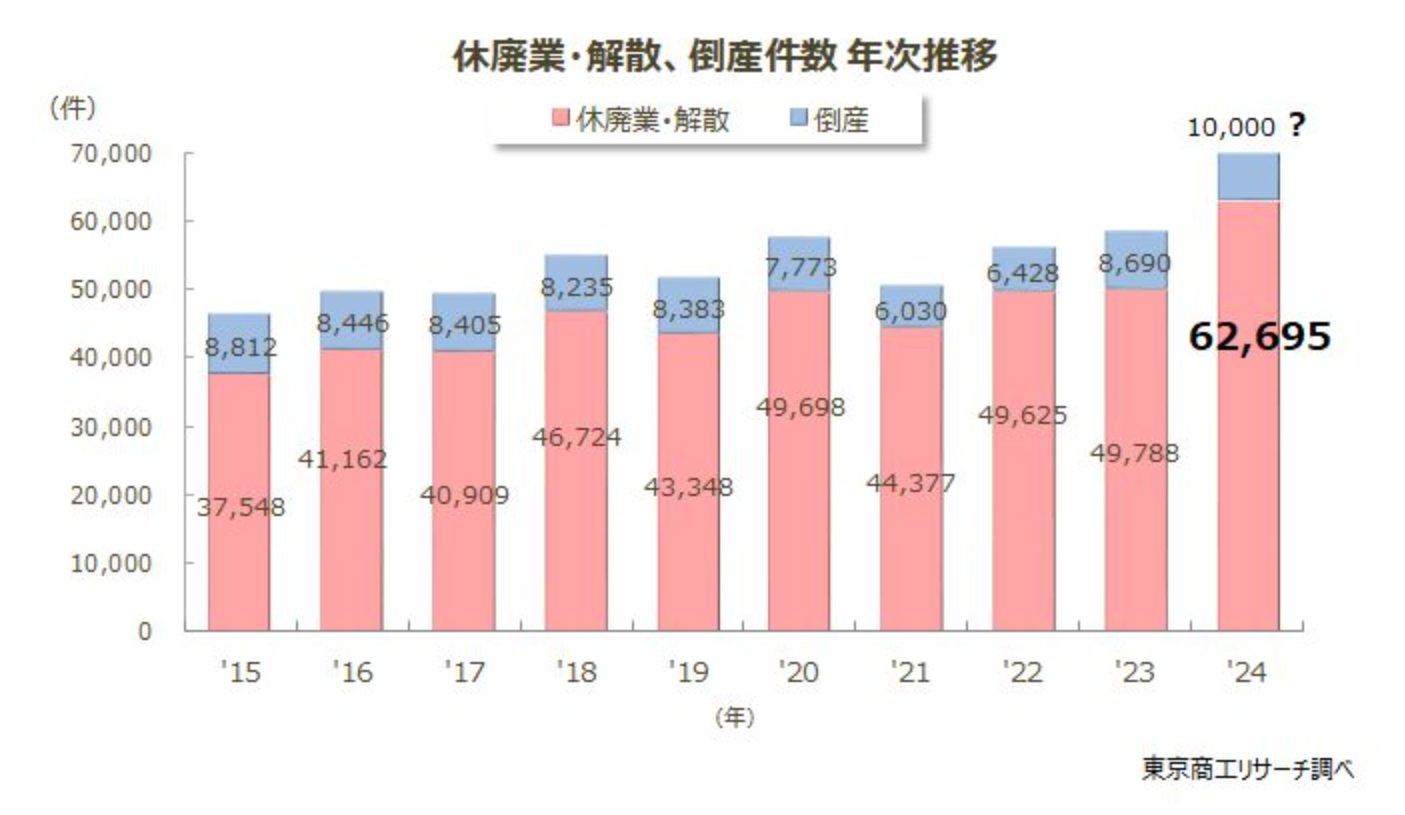

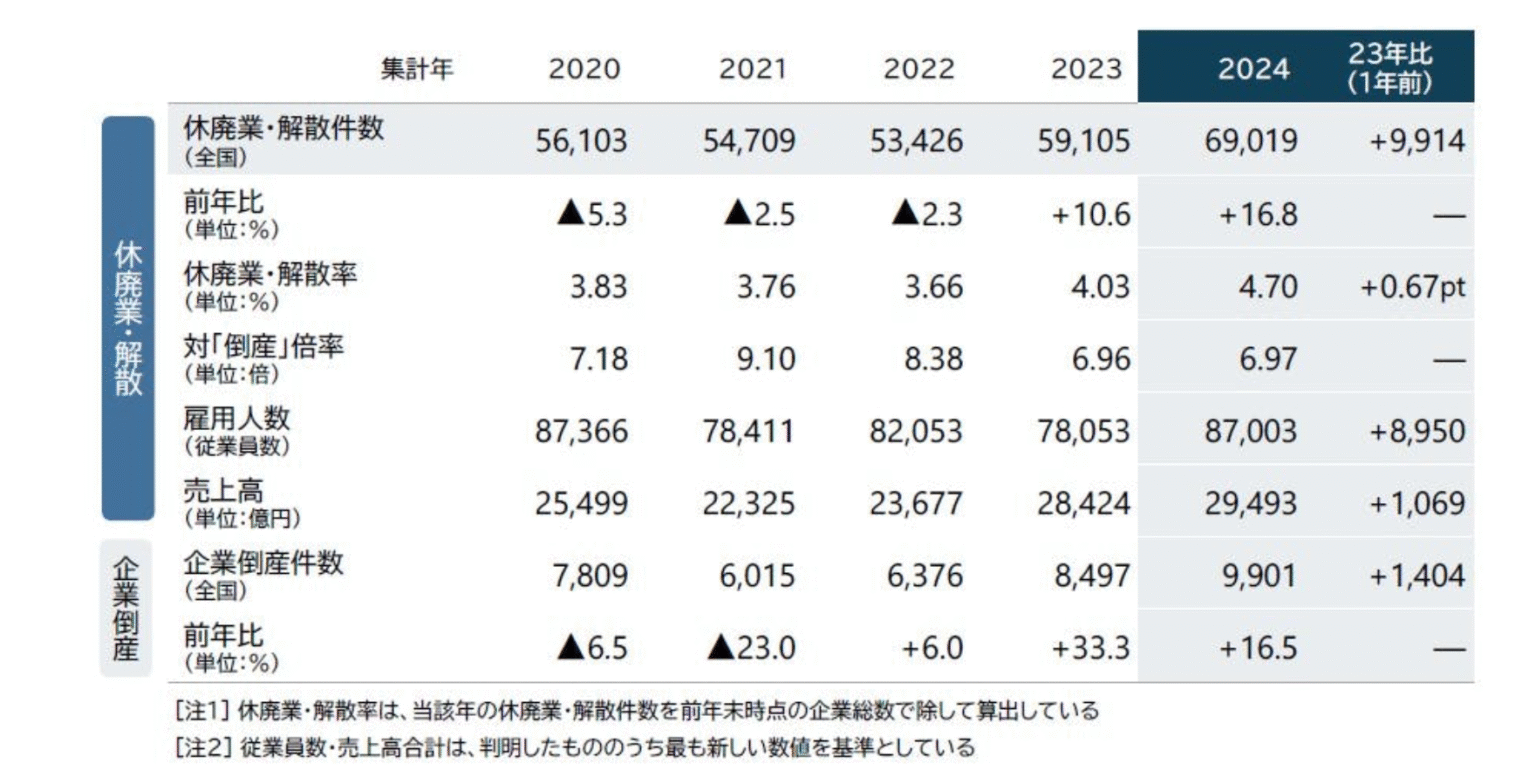

ですが実態の近似として、2024年の休廃業・解散は、東京商工リサーチが発表している結果で62,695件です。

引用:東京商工リサーチ|2024年の「休廃業・解散」企業 動向調査

また、帝国データバンクの結果では69,019件と、平均して過去最多となっています。

引用:帝国データバンク|全国企業「休廃業・解散」動向調査(2024年)

日本政策金融公庫の調査では、事業承継を検討する意向段階にある企業の57.4%が「廃業を予定している」という非常に高い水準にあります。

黒字経営であっても後継者が見つからないことや、経営者の個人保証の整理、そして承継後の具体的な体制像が描けないといった不安が、経営者の廃業を決断させているのでしょう。

しかし、事業承継の方針を明確な言葉で言語化し、関係者(親族、従業員、取引先)との間で合意形成を先行させれば、廃業リスクは下げられるはずです。

参考:日本政策金融公庫|「中小企業の事業承継に関するインターネット調査(2023 年調査)」

事業承継の後継者不在率とは

後継者不在率とは、「代表者の後継者が不在または未定」の企業割合を指す指標です。

直近では、帝国データバンクが2024年時点で52.1%と公表しており、これは2023年から1.8ポイント、2019年からは13.1ポイント下がった水準です。

一方、東京商工リサーチは2024年を62.15%とする結果も示しており、調査機関や算定方法の違いによって数値にばらつきが出ます。

- 承継までの残り時間

- 候補者の母集団

- 金融・税務の選択肢

これらの要素を総合的に判断し、自社の危機的状況を把握することで、手遅れになる前に優先して行動を起こすことができます。

事業承継の後継者不在率の推移は?

推移を見ると、後継者不在率は数年前をピークに緩やかな改善が続いています。

帝国データバンクの発表では、2017年に約66.5%と過去最高となり、2019年には約65%前後、2024年に52.1%へと、5年間で約13ポイント低下しました。

他方で、東京商工リサーチは2024年に62.15%とする調査もあり、「決める企業は増えたが、待ったなしの企業も多い」という二面性があります。

退任の時期を決めたら、そこから逆算して会社の現状を徹底的に把握しましょう。

後継者の育成・探索、そして税金や資金調達の設計といった重要な準備は、できる限り早く着手することが不可欠です。

参考:帝国データバンク|全国「後継者不在率」動向調査(2024年)

参考:東京商工リサーチ|2024年「後継者不在率」調査

年代別の後継者問題の現状

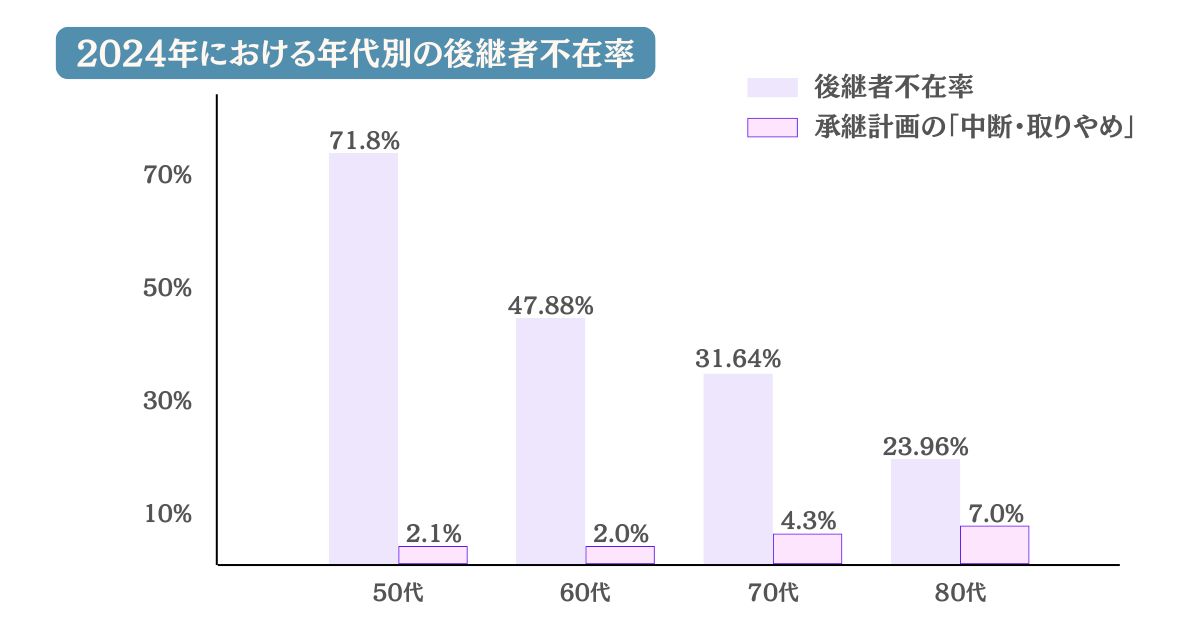

年代が上がるほど不在率は下がる一方、70代以降は「時間切れ」の危険が増します。

東京商工リサーチによると、2024年の後継者不在率は、50代で71.8%・60代で47.88%・70代で31.64%・80歳以上で23.96%です。

さらに帝国データバンクでは、承継計画の「中断・取りやめ」比率が、70代で4.3%、80代で7.0%に達します。

平均社長年齢は、2024年で60.7歳でした。

事業承継を成功させるためには、60代前半には承継の方針を固め、そこから2〜3年という期間をかけて準備を進める計画が現実的です。

この期間を使って、後継者の教育・資金の手配(調達)・法務上の整理を段階的に実行する設計が必要になります。

もし、現時点で後継者候補が見えていない場合は、親族内での承継・社内からの登用・第三者承継(M&A)というすべての選択肢を同時並行で模索する必要があるでしょう。

これにより、意思決定が遅れることによる事業の停滞を防ぐことができます。

参考:東京商工リサーチ|2024年「後継者不在率」調査

参考:帝国データバンク|全国「後継者不在率」動向調査(2024年)

参考:帝国データバンク|全国「社長年齢」分析調査(2024年)

業界別の後継者問題の現状

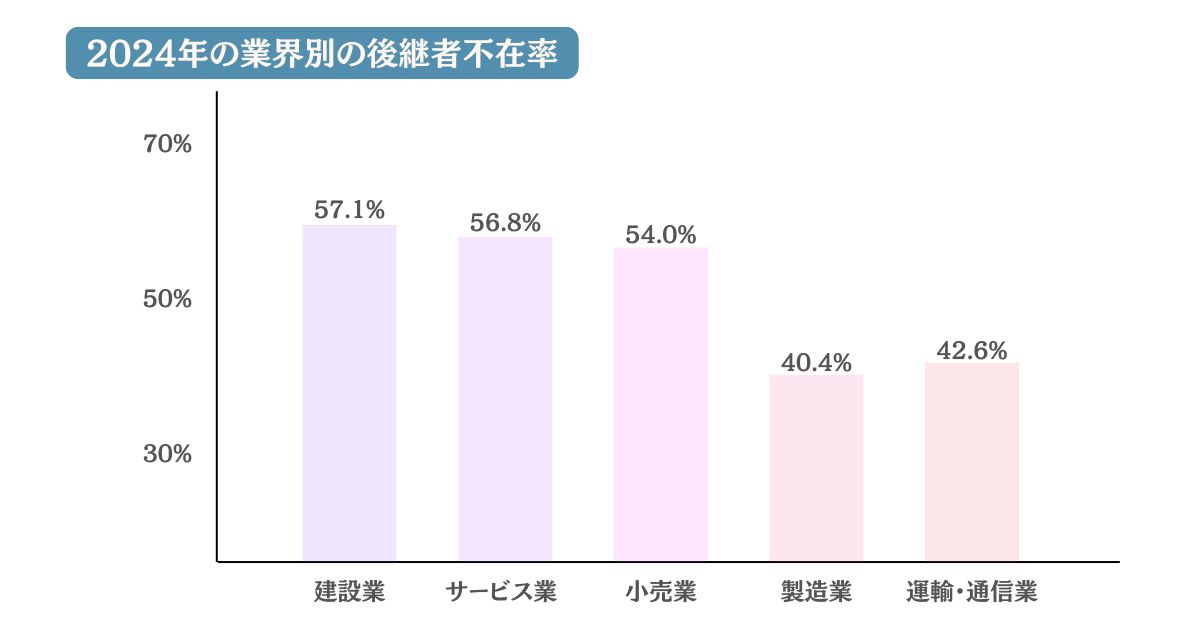

建設業・小売業など、地域密着型で人手依存度が高い業種は不在率が高止まりしやすく、現場管理や接客といった「人に宿る仕事」の引継ぎが壁になります。

帝国データバンクの2024年調査では、業界別の後継者不在率は建設業が57.1%、サービス業が56.8%、小売業が54.0%がいずれも5割超です。

一方で、製造業は40.4%、運輸・通信業は42.6%と相対的に低くなっています。

製造業は改善例も見られますが、設備更新・品質保証・規制対応など「引き継ぐべき形式知」が多い領域は、移行期間を十分に取る必要があります。

運輸業・サービス業では、人材採用の難しさや、従業員が求める働き方と実際の労働条件との間に生じるミスマッチが、事業承継の大きな障壁となっています。

この課題を乗り越えるためには、業界の特性(長時間労働、シフト制など)に合わせた後継者や従業員の育成計画を立てることが重要です。

さらに、後継者や現場のリーダーに段階的に権限を移譲する設計をおこなうことが、組織の自立と定着の鍵となります。

参考:帝国データバンク|東京都「後継者不在率」動向調査(2024年)

全国の後継者問題の現状

先にもお伝えしたとおり、全国の後継者不在率は2024年に52.1%まで低下し、改善基調が続きます。

都道府県別では、不在率60%未満が37都道府県へ拡大し、地域差を残しつつも前進が見られます。

加えて、公的窓口は47都道府県(48か所)に整備され、紹介件数も前年を超えています。

金融機関・商工団体・センターの連携が強い地域ほど、マッチングと資金面の段差が下がり、承継が進みやすい土壌が形成されています。

参考:帝国データバンク|全国「後継者不在率」動向調査(2024年)

参考:中小機構|令和6年度 事業承継・引継ぎ支援センターの実績について

後継者不在率が高い都道府県

大都市圏では、高水準が目立ちます。

東京商工リサーチの2024年集計では、神奈川県が75.60%で全国最高、東京都が72.54%で続き、2都県のみが70%超になっています。

現代は、創業や転職の選択肢が豊富な市場です。

そのため、優秀な人材ほど「家業を継ぐ」という親族内の承継に固執せず、社内からの後継者候補の母集団が薄くなる傾向にあります。

この構造的な課題を克服するには、親族内・社内に候補がいないことを前提とした対策が必要です。

後継者不在率が低い都道府県

一方、低位県の代表例として、帝国データバンクは三重県を34.1%と報告しています。

これは、2024年の全国最低水準です。

また、全国的に60%未満の県が37に増加するなど、地域社会全体で地域社会全体で後継者不在率が更新しています。

県の平均値に一喜一憂する必要はありませんが、近隣の成功事例を具体的に分解し、その戦略を自社に当てはめてみると、思い描く承継のヒントが見えてくるかもしれません。

参考:帝国データバンク|三重県内企業「後継者不在率」動向調査(2024年)

ここまでで、事業承継の後継者不在の現状について解説しました。

後継者不在は大きな問題です。

後回しにせず、現状と比較しながら計画的に対策をしていく必要があります。

後継者不在の主な原因

後継者不在の主な原因は複合的ですが、主に以下のようなものが挙げられます。

- 少子高齢化による後継者候補の減少

- 経営環境の変化

- 事業承継の準備不足

- 親族外承継の課題

それぞれについて、詳しく解説していきます。

少子高齢化による後継者候補の減少

地元の若年層が減ると、親族内承継はもちろん、社内登用の難度も上がります。

若手人材を確保して定着させるには、賃金水準だけでは不十分です。

公平な評価・適切な権限移譲・継続的な学習の機会をセットで整備すること長期的に必要です。

技能承継や資格取得の仕組みを明確に作ることで、「この会社に入れば成長できる」というキャリアパスを示すことも必要でしょう。

これにより優秀な人材の獲得につながり、結果的に事業承継の選択肢を広げることになるでしょう。

経営環境の変化

原材料や人件費の上昇・需要の変化・ITセキュリティリスク・物流の制約などの外部環境の変化は、後継者にとって「この事業を引き継ぎたい」と思えるかに大きく影響します。

「この会社を引き継ぐ価値がある」という強い理由を提示するには、未来に向けた経営の設計図を見せることが必要です。

具体的には、収益の柱(収益エンジン)を再構築する計画や、自動化(DX)投資によって将来の負担を減らす見通しを示すのがよいでしょう。

さらに、価格改定のルール化・仕入れ先の分散(サプライヤー分散)・補助金の活用といった持続可能な経営を実現するための具体的な仕組みが整っていることで、後継者への説得力は格段に高まります。

事業承継の準備不足

経営者自身が「誰に・いつ・何を・どう渡すのか」を言語化しないまま時間が過ぎるのは、経営者として最終的に大きなリスクを背負います。

就任時期・株式や事業用資産・個人保証の整理・相続や税務・金融との合意形成までを「見える化」し、年次計画に落として進捗確認をおこなうようにしてください。

そうすることで関係者は全体像を理解し、心理的な抵抗が下がってスムーズな承継に繋がります。

親族外承継の課題

親族外から後継者を迎える場合、株主構成や取締役会の機能強化といったガバナンス設計を明確にし、報酬やストックオプションなど優秀な人材を引き留める仕組み(リテンション)、そして金融機関との信用補完を事前に整えることが肝心です。

ミスマッチを防ぐためには、正式就任の前に暫定COOや限定権限の付与といった「在任前体験」の時間を設け、相互理解を深めるようにしてください。

また、条件交渉や企業価値調査(DD)をおこなう際は、公平性を保ってトラブルを避けるため、中立的な専門家を間に入れることをおすすめします。

後継者がいない場合どうなるの?

後継者がいない場合、企業が直面する主な結末は以下のとおりです。

- 休廃業・解散

- 事業規模縮小

- 売却機会の逸失(条件悪化)

これらのいずれか、または複合となります。

そうなることで、以下のようなリスクも生まれます。

- 経営者自身への負担

- 従業員への影響

- 地域・社会への影響

事業承継の課題は、病気や事故といった突発的な出来事で一気に現実化します。

選択肢と交渉力を同時に増やす最善策は、後継者候補の探索と財務・法務の整備を「今日から」同時並行で進めることです。

それぞれのリスクについて、掘り下げていきます。

廃業

黒字でも、後継者不在を背景に廃業へ向かう例は珍しくありません。

2024年の休廃業・解散の51.1%は黒字で、規模別では9割超が小規模事業者でした。

事業承継ができず廃業に至ると、資産の処分や個人保証の整理が経営者個人の重い負担となり、その影響は従業員や取引先にも波及します。

そこで、計画的な撤退も、承継と同様に選択肢の一つとして検討する必要があります。

事業承継と撤退の双方を同じ土俵で比較検討し、納税額・資金繰り・雇用への影響を事前にシミュレーションすることで、損失の最小化ができるように努めましょう。

徹底した事前準備が、関係者の納得と理解を得るための重要な基盤となります。

参考:帝国データバンク|全国企業「休廃業・解散」動向調査(2024年)

参考:中小企業庁|第8節 開業、倒産・休廃業

経営者自身への負担

承継未定のまま高齢期に入ると、健康・相続・保証の三重苦が現実化します。

社長平均年齢は、2024年で60.7歳まで上昇し、交代が遅れるほど突発的な出来事への耐性が低下するという想像は容易です。

実際2024年度の「後継者難倒産」は、東京商工リサーチの発表で462件、帝国データバンクの発表で507件と、高齢化を背景に高水準が続いています。

さらに別統計では、後継者難倒産の要因で「代表者の死亡」が55.6%と、過半を占める年も確認され、時間切れリスクは統計上も明白です。

心理的な負担を減らすには、「早く始めること」が何よりも効果的です。

家族内での合意形成、後継者候補者との定期的な対話、そして金融機関との将来的な事業計画の協議を早期に始めるほど、経営者の心理的な重荷は軽減されます。

また社内のキーパーソン(重要人物)を計画に巻き込み、権限や責任を分散させる仕組みづくりをおこなうことも、経営者が抱え込むプレッシャーを減らす上で有効です。

参考:帝国データバンク|全国「社長年齢」分析調査(2024年)

参考:東京商工リサーチ|2024年の「後継者難」倒産

参考:帝国データバンク|後継者難倒産の動向調査(2024年度)

従業員への影響

会社の将来像(ビジョン)が見えない状態では、優秀な人材の採用や定着が進まず、投資判断も遅れがちになります。

実際、2024年には休廃業・解散だけで6万2,695件に達し、倒産を含めると約7万2,700社規模の企業が市場から退出しています。

こうした不安定な環境では、優秀な人材ほど流出しやすくなり、培ってきた技術や顧客対応の継続性が損なわれてしまいます。

逆に、承継のロードマップ(時期、役割、評価基準)を社内で共有し、教育投資や権限移譲を段階的に実行している企業は、人材を引き留める効果(リテンション)が高いです。

計画が明確なことで、承継後の事業の立ち上がりも格段に速くなります。

参考:東京商工リサーチ|2024年の「休廃業・解散」企業 動向調査

地域・社会への影響

地域の基盤サービスを担う中小企業が消滅すると、雇用・税収・住民の暮らしの質にまで深刻な影響を及ぼします。

後継者不在は地域差も大きく、例えば2024年の後継者不在率は県により34.1%(低位)~72.3%(高位)となりました。

特に人口流出が進む地域ほど、後継者候補の母集団が細りやすいのが現状です。

地域ぐるみで事業を残すための近道は、複数の選択肢を同時に探すことです。

そのためには専門家と連携し、親族承継・社内承継・第三者承継(M&A)のすべての可能性を探る体制を最大限に活用することが活用するようにしましょう。

後継者問題の解決策

後継者問題の解決策は、以下のとおりです。

- 親族内承継をおこなう

- 親族外承継をおこなう

- 第三者承継(M&A)をおこなう

- 公的支援策を活用する

- 専門家に相談する

- 早めに計画を立て準備する

それぞれについて、詳しく解説します。

親族内承継をおこなう

まずひとつ目の解決策としては、親族内承継をおこなうことです。

- 株式・議決権の設計

- 相続・贈与の税務

- 後継者教育(現場・数字・外部顧客)

まずはこの3つの要点を具体的に計画化し、実行に移しましょう。

家族会議は定例化し、役割・承継時期・後継者の評価基準を明確な文書にしておくことが不可欠です。

親族間の合意形成が早く進むほど、その明確な方針が金融機関や取引先からの信頼形成を早め、事業承継全体をスムーズに進める力となります。

親族外承継をおこなう

親族内に後継者がいない場合、親族外承継をおこなうのもひとつの方法です。

役員・従業員を登用する場合は、公平な評価制度を導入し、権限を移譲するスピードとタイミングを明確にすることが成功の鍵となります。

社外から後継者を探し迎える場合は、ガバナンス(経営の仕組み)・報酬体系・株式の設計といった重要事項を同時に並行して整える必要があります。

どのケースでも、正式に承継する前に、試験的な役職(暫定COOなど)に就けてみたり、限定されたプロジェクトを任せてみたりすることで、候補者との相性を確認してください。

この事前確認をおこなうことで、後々のミスマッチによる大きなコストを抑えることにつながります。

第三者承継(M&A)をおこなう

第三者承継(M&A)をおこなう方法もあります。

会社を売却する売り手は、人材・顧客基盤・保有技術・ブランドなど「会社の価値の源泉」を明確に整理する必要があります。

そして売却価格だけでなく、従業員の雇用維持・事業拠点の継続・社名の扱いなど、価格以外の条件も交渉の範囲に含めることが大切です。

公的支援策を活用する

事業承継では、公的支援策を活用するのも大切です。

国は補助金や信用保証制度、事業承継税制の特例など、多様な支援メニューを用意しています。

しかし、これらの制度は法務・財務・税務が複雑に絡み合うため、申請要件や手続きに抜け漏れがあると、せっかくの支援機会を失ってしまいます。

次に紹介する、専門家への相談が不可欠です。

また、地元の金融機関と連携することで、資金調達や信用保証に関する不安も解消しやすくなります。

法的な戦略と資金の手配を並行して進めることで、スムーズかつ有利な事業承継を実現できます。

詳しい事業承継の補助金や助成金については、以下の記事を参考にしてください。

関連記事:事業承継の補助金や助成金は?2025年度はいくらもらえるのか・対象経費も解説!

専門家に相談する

事業承継は、法務・税務・企業評価・労務・補助金の活用といった数々の専門的なステップをクリアしていく必要があるため、専門家への相談は欠かせません。

顧問税理士・弁護士・M&A仲介会社・金融機関といった専門家でチームを組み、利益相反(利害の対立)を避けるための連携体制(ガバナンス)を敷くようにしてください。

特に、NDA(秘密保持契約)やアドバイザリー契約を締結することで、情報の厳格な管理と各専門家の役割分担を明確にすることが、プロジェクトを円滑に進める上での基本となります。

早めに計画を立て準備する

事業承継や後継者不在の問題は、とにかく早めに計画を立てて準備することが重要になります。

例えば「3年で承継を完了する」という目標のゴールから逆算して、以下のように段階的な計画を立てるのが効果的です。

- 1年目:承継の方針決定と税務・資金の設計を完了させる

- 2年目:後継者への教育や顧客・技術の引継ぎといった人・事業の移行を本格的に進める

- 3年目:最終契約の締結、資金調達の実行、そしてM&A後の統合プロセス(PMI)を開始する

ロードマップ(全体計画)を社内および社外(金融機関、主要取引先など)に開示することで、人材採用・金融機関との交渉・得意先との取引といったあらゆる局面がスムーズに進みます。

計画の質をさらに高めるため、四半期(3ヶ月)ごとに必ず見直しをおこなうのがおすすめです。

事業承継のご相談は「TORUTE株式会社」へ

後継者不在で事業の将来に見通しが立てられていないときこそ、法務・税務・人材・資金といった複数の要素を横断的に捉えた総合的な承継設計が不可欠です。

TORUTE株式会社では、親族内・社内登用・第三者承継(M&A)のすべてを「同時並行で検討する選択肢」として設計し、最適な道筋を見つけます。

株式・事業用資産・個人保証・遺留分の整理といった財産の承継から、契約・ガバナンス・労務対応・金融機関との協議まで、すべてのプロセスを伴走して支援いたします。

また、公的機関や民間仲介と連携した後継者候補の探索も支援し、ロードマップに落とし込みます。

まずは現状をヒアリングさせていただき、潜在的なリスクと優先順位を明確化することで、貴社にとって最短距離の一手を決定しましょう。

事業承継の不安を解消するために、ぜひ一度ご相談ください。

\事業承継マニュアル無料プレゼント!/

まとめ

事業承継の後継者不在問題は、公的支援などで改善の兆しが見える一方で、経営者の高齢化という根本的な問題や、地域・業種による格差は依然として残っています。

このような状況で、「誰かに任せる」とただ待っているのは最大のリスクであり、「決めて、計画的に行動する」ことが大切です。

親族内承継、社内登用、第三者承継(M&A)のすべての可能性を同時に探る(複線化する)ことが成功のための戦略となります。

そして、公的な支援制度と専門家のチームを最大限に活用し、ゴールから逆算した工程表を作成するのがおすすめです。

今日踏み出すその一歩こそが、従業員や取引先、そして家族に事業の未来という安心をもたらし、地域に会社の灯を残すことにつながります。

まずはお気軽にご連絡ください

受付時間/AM8:30~PM5:30(土日・祝休)

事務所概要

熊本

熊本市東区桜木3-1-30 ヴィラSAWADA NO.6 102号室

福岡

福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号T&Jビルディング7F

コラム一覧

- 2026年1月14日熊本で事業承継をお考えの方!支援制度や補助金・相談先と進め方までを専門家がわかりやすく解説!

- 2026年1月14日事業承継特別保証制度とは?メリット・デメリットや要件・申請方法もまとめて紹介!

- 2026年1月7日事業承継で専門家が必要な理由は?選び方やタイミング・補助金は使えるのかも解説!

- 2026年1月7日事業承継の株式譲渡の方法は?メリットや手続き方法・税金の特例制度についても解説!

- 2025年12月31日事業承継の株価対策とは?3つの評価方式や自社株の引き下げ対策をまとめて解説!

- 2025年12月31日承継会社とは?分割会社との違いや手続き方法・メリットとデメリットもわかりやすく解説!

- 2025年12月24日事業承継補助金の対象経費は?枠組みごとのルールや金額・認められない例も紹介!

- 2025年12月24日事業承継税制の延長はいつまで?提出期限のスケジュールや緩和要件についても解説!

- 2025年12月17日事業承継補助金は親子間でも対象?要件や申請方法・利用するときの難易度も解説!

- 2025年12月17日事業承継の手順は?引き継ぐ3つの要素や必要書類・受けられるサポートもまとめて紹介!

- 2025年12月10日事業承継と相続との違いは?税制の対象や手続き方法・起こりやすいリスクも紹介!

- 2025年12月10日事業承継の税制優遇とは?制度の内容や期限・使えないケースについても徹底解説!

- 2025年11月27日事業承継の費用の相場はどれくらい?税金対策や補助金・誰が負担するのかも解説!

- 2025年11月27日事業承継と会社売却の違いは?メリット・デメリットや従業員はどうなるのかも徹底解説!

- 2025年11月27日事業承継後のトラブルで起こりやすい事例は?原因や対応策・成功例までまとめて紹介!

- 2025年11月27日事業承継の相談先10選を紹介!相談費用は無料なのか・選び方のポイントも解説!

- 2025年11月26日事業承継の企業価値とは?算出方法や3つのアプローチ・高値がつくケースも解説!

- 2025年11月26日事業承継の後継者不足の原因は?担い手がいない理由や解決策・成功例まで紹介!

- 2025年11月26日中小企業の事業承継問題とは?課題や問題点・具体例についてもわかりやすく紹介!

- 2025年11月25日事業承継の後継者不在の現状は?年代・業界別の問題や原因・解決策もまとめて解説!

- 2025年11月25日事業承継の補助金や助成金は?2025年度はいくらもらえるのか・対象経費も解説!

- 2025年11月25日事業承継の手続きで法人の場合の流れは?必要書類や税金などの費用・補助金もまとめて解説!

- 2025年11月24日事業承継に使える補助金は?2025年度のスケジュールや申請方法・対象経費なども解説!

- 2025年11月24日事業承継でやるべきことリストを紹介!必要な知識や書類・課題についても解説!

- 2025年11月24日事業承継ファンドとは?活用が有効なケースやメリット・デメリットも紹介!

- 2025年11月23日事業承継税制の要件とは?特例措置と一般措置の違いやメリット・デメリットも解説

- 2025年11月23日事業承継とM&Aの違いは?メリットとデメリットや選び方のポイント・課題も徹底解説!

- 2025年11月23日事業承継とは?基本的な考え方や支援制度・手順までをわかりやすく徹底解説!

- 2025年3月14日親の会社を継ぐメリットやデメリットとは?引き継ぐポイントなど

- 2025年3月7日企業価値を高める5つの方法|メリットや評価方法なども解説

- 2025年2月14日事業承継対策の方法とは|必要性や流れ、成功のポイントなど

- 2024年12月6日事業承継は弁護士へ相談すべき?役割や費用相場、選び方など

- 2024年11月22日事業承継のマッチング支援とは?利用するメリット・デメリットなど

- 2024年11月1日事業承継と廃業はどちらを選ぶべき?それぞれのメリット・デメリットなど

- 2024年10月25日経営承継円滑化法とは?事業承継で活用できる支援制度をわかりやすく解説

- 2024年10月11日事業承継における11の失敗事例|原因や成功させるポイントを詳しく解説

- 2024年9月20日事業譲渡における従業員への影響|退職金の扱いや注意点などを詳しく解説

- 2024年7月5日事業承継ガイドラインとは?概要や策定の背景をわかりやすく解説

- 2024年6月14日農業を事業承継するには?方法や成功に導くためのポイントを解説

- 2024年6月7日事業承継の計画について|策定の手順・ポイントや計画書の書き方

- 2024年5月31日事業承継における中小企業の現状や課題は?解決策とともに弁護士が解説

- 2024年5月24日事業承継のための融資「事業承継ローン」の種類や利用の流れについて

- 2024年5月2日相続対策としての事業承継|事業承継税制などの相続税対策も解説

カテゴリー一覧

タグ