事業承継の後継者不足は、単に「人がいない」というひと言では片付かない根深い経営課題と言えます。

その原因をしっかり見極めて解決に向けて動かなければ、最悪の場合、時間切れによって廃業になってしまう可能性も出てきます。

とはいえ、「具体的に何をすべきなのか?」と迷ってしまうことも多いのではないでしょうか。

この記事では、後継者不足の原因や理由を深く掘り下げて解説します。

実践的な解決策や成功事例、募集ノウハウもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

この記事を監修した弁護士

西田 幸広 法律事務所Si-Law代表

弁護士・法律事務所Si-Law/(株)TORUTE代表・西田幸広 熊本県を中心に企業顧問70社、月間取扱160件以上(2025年8月時点)。登録3,600社・20超業種を支援し、M&A・事業承継を強みとする。弁護士・司法書士・社労士・土地家屋調査士の資格保有。YouTubeやメルマガで実務解説・監修/寄稿多数。LINE登録特典で「事業承継まるわかりマニュアル」提供。

事業承継の後継者不足の原因は?

事業承継の後継者不足の原因は、主に以下のようなものが挙げられます。

- 後継者候補が社内外に見つからない

- 承継に対する準備不足

- 経営者自身の心理的な要因

- 外部環境の変化

それぞれの原因について、詳しい対策とともに解説します。

後継者候補が社内外に見つからない

事業承継の後継者不足の原因として、まず最初に挙げられるのが、後継者候補が社内外に見つからないことです。

とはいえ、多くの現場では「人がいない」のではなく、会社の魅力や必要な情報が候補者に届いていない状況が目立ちます。

求める人物像が曖昧で提示情報が少なく、応募までの導線が弱いなどといった条件が重なると、後継者の候補になり得る人材も一歩を踏み出すことができません。

解決の第一歩として、人物要件を必須・歓迎・将来付与に分け、裁量権・任期・報酬の幅・株式取得機会を明文化しておくのがおすすめです。

社内にはキャリアパスと評価軸を公開し、成長の道筋を見せるようにするとよいでしょう。

社外に対しては、現場動画の公開・職場見学の実施・家族同伴の説明会をセットで設け、意思決定の不確実性を下げるようにします。

さらに、副業・出向・暫定COOなどの在任前トライアルを用意すると、双方の学習が進んで相性確認もしやすくなり、ミスマッチのコストを大幅に抑えられるはずです。

承継に対する準備不足

次に、承継に対する準備不足も原因となります。

特に、資本・税務・金融機関の保証・役割移管の道筋が曖昧だと、候補者の不安が膨らみかねません。

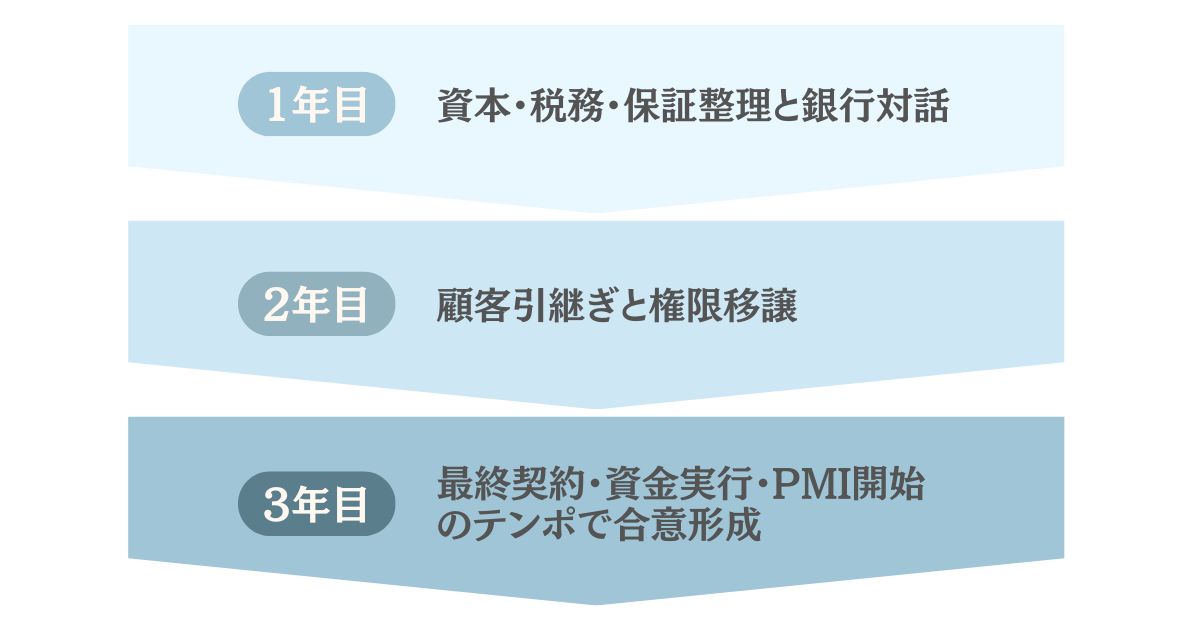

ここは3年間の逆算計画を作り、合意形成を段階的に進めるのがよいでしょう。

例えば1年目は、資本と税務の整理に加え、銀行との保証条件を確定します。

そして2年目は主要顧客の引継ぎと権限移譲を並走させ、3年目に最終実行へ移る設計にするとよいでしょう。

個人保証の解除・資金計画・相続リスクなど資金とリスクの要所は、先に片づけておくと安心です。

合意事項は必ず議事録に残し、期限を決めた月次レビューで進捗を点検しましょう。

こうした運用を続ければ、計画は「言いっぱなし」で終わらず、決めたことをやり切る流れへ確実に変わっていくはずです。

経営者自身の心理的な要因

経営者ご自身の「手放し不安」も、承継の意思決定を遅らせる最大の心理的要因となります。

「自分でなければ顧客が離れるのではないか」という懸念は自然な感情です。

だからこそ、段階的な権限移譲と共同での情報発信を組み合わせるとよいでしょう。

具体的には後継者が横で見て学び、その次は一緒に判断し、最後に一人で決められるような流れを作りながら、大切なお取引先や銀行への顔合わせと役割の引き継ぎをしておくと安心です。

具体的には、まずは後継者が横で見て学び、その次は一緒に判断し、最後に一人で決められるようにする順番を決めて進めましょう。

特に大切なお取引先や銀行には、初めのうちは必ず後継者と同席して訪問し、顔合わせと役割の引き継ぎをしておくと安心です。

社内に対しては、「変えない方針」と「変える方針」を分けて伝え、KPI(重要業績評価指標)の小さな達成をこまめに共有するようにしましょう。

成功体験を積み上げれば、組織の安心感が育ちます。

あわせて、退任後の役割(会長・顧問・後方支援など)を先に描いておくと、経営者ご自身の心理的負担は和らぐはずです。

こうした準備を重ねれば、「任せても大丈夫だ」という確信が自然と育っていくでしょう。

外部環境の変化

外部環境の変化によって、人手不足やコスト増といった問題が出てくることもあります。

ですが、外部の逆風は後継者候補から見ると「変えられる余地が見える会社」として魅力につながることも少なくありません。

そこでこの魅力を高めるため、価格改定・自動化・環境対応など、就任後3年間で取り組む具体的な改善テーマを提示するようにしましょう。

あわせて、補助金や公的支援を初めから計画に組み込むと、資金面の納得感が高まります。

外部環境の変化を単なる脅威と捉えず、改革を進めるための後押しに置き換える発想が大切です。

こうした攻めの設計を示しておくと、候補者の意思決定はぐっと前に進むはずです。

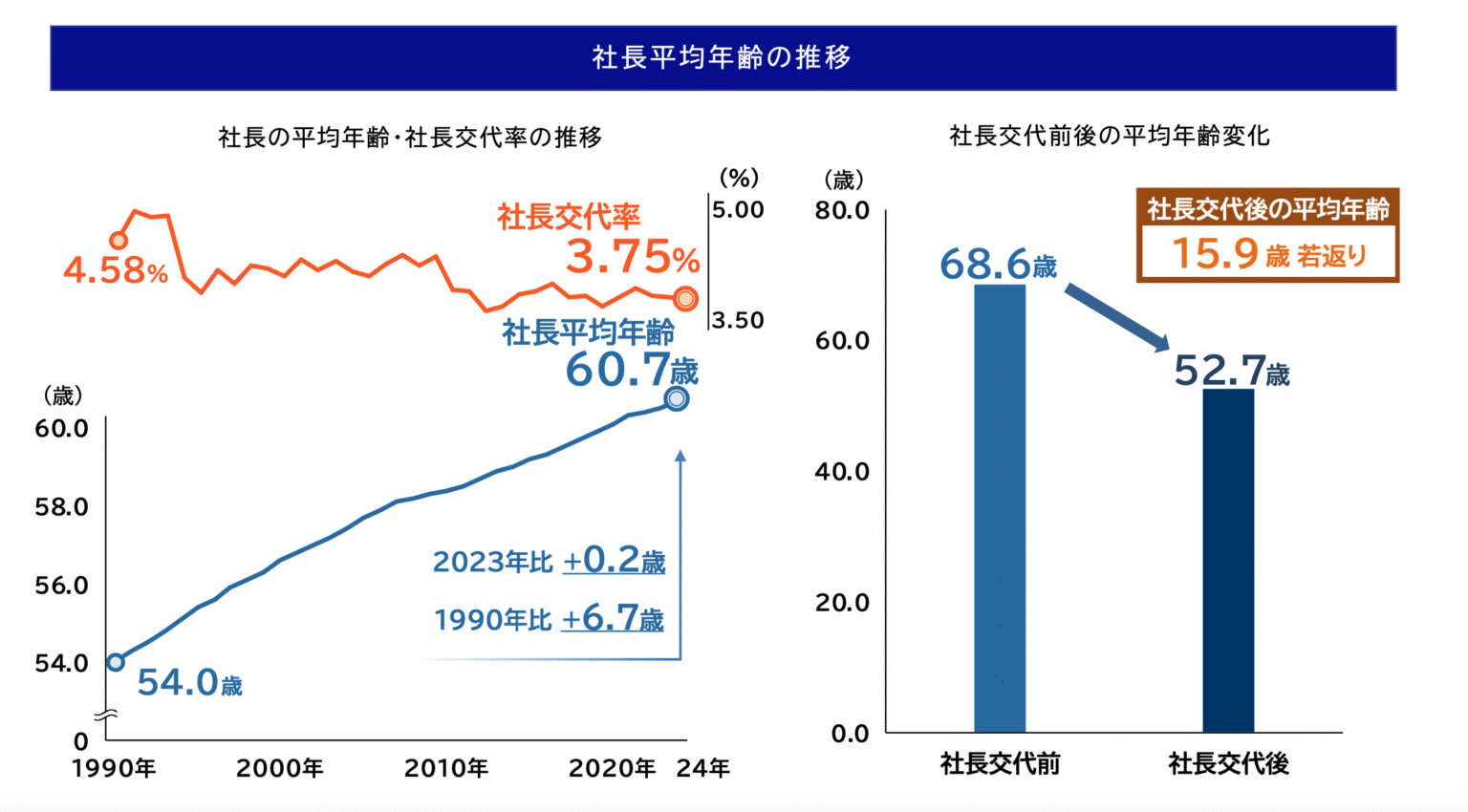

社長の平均年齢の推移

社長の平均年齢は、右肩上がりです。

引用:帝国データバンク|全国「社長年齢」分析調査(2024年)

帝国データバンクの発表では、1990年の約55歳から2024年には60.7歳まで上昇し、34年連続で過去最高を記録しています。

交代率は3.75%、交代時の平均は元社長が68.6歳、新社長52.7歳という交代の遅さも確認できます。

この平均年齢の推移は、日本の事業承継における着手の遅れを映す鏡であり、警報であるとも言えるでしょう。

参考:帝国データバンク|全国「社長年齢」分析調査(2024年)

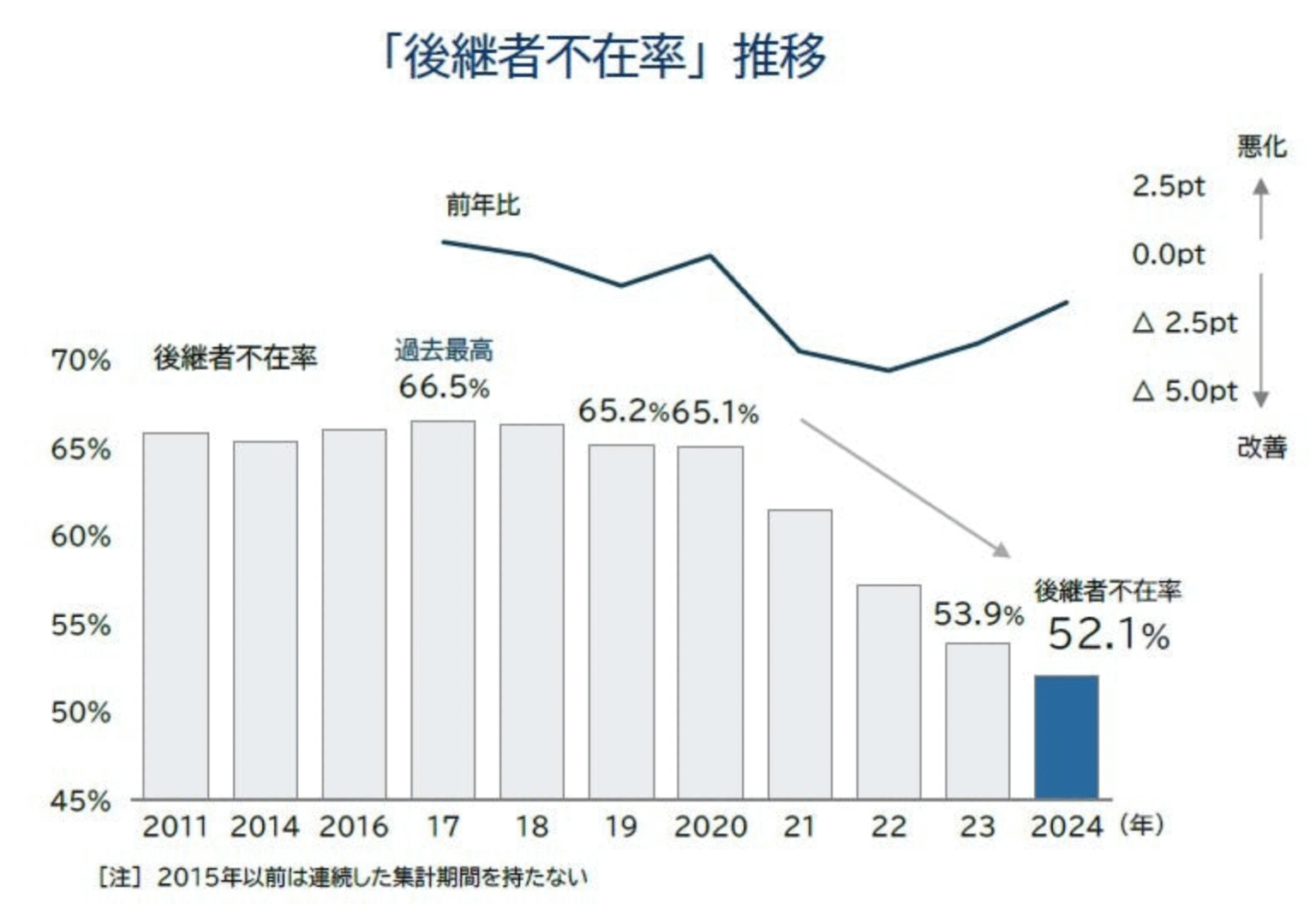

事業承継の後継者不在率

事業承継の後継者不在率は、帝国データバンク調べで52.1%と過去最低まで下がりましたが、改善の歩みは緩やかになっています。

参考:帝国データバンク|全国「後継者不在率」動向調査(2024年)

母集団や算定方法が異なるため水準は振れますが、いずれも「待てば自然に解決する」局面ではないということがわかります。

後継者不在率は、「意思決定のタイムリスク指標」として扱うと有効です。

残された時間・候補者の母集団・財務や個人保証の整備度といった点をスコア化し、定期的に落とし込むようにするのがおすすめです。

その上で、社内登用・外部登用・M&Aの三路線を同時並行で進めておくとよいでしょう。

数値の良否に一喜一憂するのではなく、「次の一手」を常に更新し続ける姿勢が大切です。

より詳細な事業承継の後継者不在については、以下の記事でもご紹介しています。

関連記事:事業承継の後継者不在の現状は?年代・業界別の問題や原因・解決策もまとめて解説!

事業承継の2025年問題とは?

事業承継の2025年問題とは、経営者の大量引退期により承継ニーズが一気に高まり、後継者の需給がひっ迫する状況、と考えます。

政府の試算では、2025年までに70歳超の経営者が約245万人に達し、その約半数が後継者未定と発表されました。

放置すると、約650万人の雇用と約22兆円の付加価値が失われるおそれがあります。

結果として良い候補・良い買い手の競争が強まり、準備の早い企業が有利になるため、前倒しで動く対応が肝心です。

人・顧客・技術・地域ブランドといった価値の源泉を棚卸し、雇用や拠点の維持・社名の扱いなど価格以外の条件も可視化しておきましょう。

候補者の不安を下げるためにも合意の枠組みを先に整え、現状を書き出して、「いつ・何を・誰と進めるか」を早めに決めるのがおすすめです。

特に後継者が不足している業界は?

特に後継者不足が目立つのは、現場依存度の高い業界です。

帝国データバンクの2024年集計では、以下のような結果が示され、いずれも5割超となっています。

- 建設業:57.1%

- サービス業:56.8%

- 不動産業:54.2%

- 小売業:54.0%

- 製造業:40.4%

- 運輸・通信業:42.6%

一方で、製造業や運輸・通信業は相対的に低めの結果です。

参考:帝国データバンク|東京都「後継者不在率」動向調査(2024 年)

建設業やサービス業のように、技能・接客・地域関係に価値が宿る領域は、短期間での引き継ぎが難しくなりがちです。

現場で学ぶ時間・資格や許認可の継続・主要顧客との関係再構築が必要になるため、候補者のハードルが上がりやすくなります。

職人も後継者がいない?

職人分野でも後継者は不足しています。

主な理由は、先に紹介した後継者不足の原因に加え、以下のようなものが考えられます。

- 重労働の印象がある

- 収入の先行き不安がある

- 熟練者の勘どころに依存すること多く、技術が言語化されず学びにくい

- 地域の常識や親方の身内ルールにより外部からは入りにくい

- デジタル化の遅れ

こうした原因への対処法は、「技術を人から仕組みへ移すこと」が効果的でしょう。

まずは職人の価値である段取りや勘所といった技術を継承するために、標準作業票や段取り表などの文書を整備し、技術を会社の資産に変えていきます。

ベテランと若手の「逆メンタリング」を活用して、動画や図解で暗黙知の見える化を進めるのがよいでしょう。

「逆メンタリング」とは、ベテランが若手に教えるだけでなく、若手のデジタル知見や新しい発想をベテランが学び合う仕組みで、取り入れることで知識の定着と継承が加速するはずです。

さらに技能検定・教育・安全講習の年間計画を公開し、入社後の習熟プロセスを見える形で提示するのもおすすめです。

成長の道筋が明確になるほど、採用の動機づけと定着率の向上につながるでしょう。

担い手がいない理由は?

事業の担い手がいない主な理由は、後継者候補にとっての条件と将来像が不透明であることが大きいと言えるでしょう。

時間的な負荷・安全リスク・賃金や裁量の見通しの欠如・家族の生活不安などが重なると、応募も定着もしぼみがちです。

ここは、次の要素を具体的に開示して不安をほどいていきましょう。

・働き方の可視化

週休・残業上限・直行直帰など、具体的な勤務設計を求人段階で提示する

・報酬と評価の明確化

安全への投資に加え、賃金と評価を「技能等級と貢献度」で数式化し、透明性を確保する

・将来像の提示

役員報酬のレンジや経営参画の道筋(権限境界など)を明確に示す

・生活支援

住宅・医療・教育といった生活情報を含めたパッケージや、移住補助などを用意する

・試行期間の導入

副業や出向といった在任前のトライアルを設けることで、双方の不安を解消する

条件の具体度が応募と定着の質を決めるため、曖昧さを残さず、数字とスケジュールで示すことを心がけてください。

後継者不足を解決するにはどうすればいい?

後継者不足を解決するためには、複数の対策を同時に進めるのが有効です。

どれかひとつに寄りかからず、状況に応じて比重を調整していきましょう。

・社内育成

評価・研修・権限委譲のペースを具体的に設計する

・外部登用

副業や出向といった在任前の試行期間を設け、後継者との相性を事前に確認する

・第三者承継(M&A)

M&A後の事業統合(PMI)を前提に、譲渡条件を細かく設計する

・財務・保証・税務の整備

遺留分・贈与・売買・退職金・運転資金など、資金とリスクに関わる問題を事前に段取りする

・公的伴走の活用

事業承継・引継ぎ支援センターや信用保証、補助金などの公的支援を計画に組み込む

承継方法はどれかひとつに絞るのではなく、すべてのルートを並行して進めるのが鉄則です。

ひとつの選択肢に賭けず、定期的に目標と手順を見直すことで、選択肢と交渉力を同時に高めていけます。

中小工場の後継者不足の対策は?

中小工場の事業承継は、設備・金型・認証・品質習熟などが複雑に絡み合い、配慮すべき点が多くなると言えます。

属人性を抑えつつ、「就任後3年で何をどう変えるのか」を具体化しておくと候補者の心理ハードルが下がり、成功に近づけるでしょう。

中小工場の後継者不足を解消するために重要なのは、以下の3つです。

- 労働環境の改善と働き方改革

- 技術とノウハウの見える化

- 事業の魅力向上と新しい価値の創造

これらを進めることで、評価制度・標準作業手順書(SOP)・投資テーマがひとつにまとまった実行工程表となります。

後継者候補にも金融機関にも「納得できる計画」として提示することが可能になるはずです。

労働環境の改善と働き方改革

後継者対策の最初の一歩は、安全・時間・賃金を軸にした労働環境の改善と働き方改革にあります。

はじめに、危険源への対策を月次で公開し、繁閑の平準化を進めましょう。

「見える残業」をなくし、交替制の最適化にも取り組むと効果が出やすくなります。

評価制度は、技能と貢献度を掛け合わせて構成し、資格手当や生産性連動賞与を組み合わせて透明性を高めるようにするのがおすすめです。

さらに、権限・役職・報酬レンジの将来像を求人段階から示しておくとよいでしょう。

職場の写真・短い動画・一日の流れを公開しておくと応募の質が上がり、早期離職の抑止にもつながるはずです。

技術とノウハウの見える化

技術とノウハウの見える化は、属人性をほどき、後継者対策を前に進めるポイントとなります。

まずは「わかりやすい手順書(マニュアル)」を作り、ベテランの段取りや勘どころを言葉と写真で整理しましょう。

動画の撮影ができるようであれば、要点だけを短く撮って補助に使うと理解が早まります。

あわせて、検査結果・不具合例・再発防止策・作業の細かい手順・使う道具の形や設定などを簡単な一覧にまとめ、誰でも同じ品質にたどり着ける道筋を整えておくのがおすすめです。

「手順の見える化」が進むほど、これから引き継ぐ人も「自分でも回せる」と実感しやすくなるでしょう。

こうした取り組みは、企業価値を底上げする強力な武器となり、買い手・金融機関・後継者候補の三者に確かな安心感を与えられるはずです。

事業の魅力向上と新しい価値の創造

会社に「変えられる余地」が見えるということは、後継者候補にとって重要な判断基準になります。

だからこそ事業の魅力を高め、新しい価値を生む設計が欠かせません。

まず短納期化・自動化・環境対応など、就任後に挑む具体テーマを列挙し、投資計画とKPI(重要業績評価指標)に結び付けて成長の道筋を示しましょう。

工程ごとの改善幅や達成時期まで書き込んでおくと、候補者は行動のイメージを持ちやすくなるはずです。

さらに、役員報酬の成長カーブや株式・ストックオプション取得計画を「挑戦テーマ」と重ねて提示するようにしましょう。

挑戦とリターンの対応関係が明快になるほど、経営参画の魅力は強まるはずです。。

後継者不足対策の成功例は?

後継者不足の対策を成功させている企業に共通するのは、計画の徹底した透明化と、不安の芽を先に摘み取る下準備を実行している点だと考えます。

条件・資金・移行手順を前倒しで示すことで、関係者の迷いは抑えやすくなるでしょう。

製造業の第三者承継の実例として、静岡の「大和化工機」では社外人材による承継を実現している例があります。

候補者は面談後、毎週の現場入りで3か月以内に実態把握を完了し、その後に株式譲渡・設備投資・単価交渉と段階を踏んで進め、約半年で軌道に乗せたようです。

参考:日本政策金融公庫|プラスチック製品加工の優れた技術を受け継ぐ

相乗効果型のM&Aも好例です。

福島のアルミ鋳造会社を承継した若手経営者が、追加で切削加工の「小野製作所」を買収し、鋳造から加工までの一気通貫を構築しています。

雇用維持を条件に、先代の技術移転と営業強化を重ね、受注の幅を拡大できたようです。

いずれの事例でも、条件・資金・移行計画を先に固める姿勢がポイントと言えるでしょう。

「言葉→数字→行動」の順で不安を解き、現場の納得を積み上げています。

なお緊急承継に近い町工場でも、後継者人材バンク+公的保証を活用し、9か月で成約に至った例があります。

返済猶予の期限管理と、価格以外の条件設計が効果的だったようです。

参考:事業承継・引継ぎポータルサイト|〈事例10〉株式会社新家製作所

事業承継の後継者募集の方法は?

事業承継の後継者募集は、むやみにルートを増やすより深く・速く回す設計が有効です。

まずは次の4本柱に絞ると運用しやすく、成果も出やすくなるでしょう。

- 公的窓口:事業承継・引継ぎ支援センターや後継者人材バンク

- 金融・商工ネットワーク:地銀・信金・商工会議所など

- 民間プラットフォーム:承継・M&Aサイトや仲介

- ダイレクト&トライアル:指名スカウトや副業・出向

まず、公的窓口や金融ネットワークには就任後の具体的なロードマップ・権限・報酬・株式を記した案件票を提出し、推薦を得るように進めるのがおすすめです。

民間プラットフォームでは、段階的に情報を開示していきます。

まず匿名の概要情報から始まり、秘密保持契約を結んだ後に詳細情報を提供し、最終的には家族と一緒に実際の施設を見学、と段階を踏んでいきましょう。

このように一歩ずつ進めることで、不安を解消しながら納得のいく判断ができるように道筋を整えます。

仲介会社を介さずに、企業が自ら後継者候補を公募・スカウトする「ダイレクト募集」は、推薦者への謝礼を明示し、在任前トライアルで相性を確かめておくとよいでしょう。

募集用のWebページには、現場動画・FAQ・住居や教育など移住支援情報を掲載するのがおすすめです。

候補者の疑問に先回りして答える構成にすると、離脱を抑えられるでしょう。

選考は単なる面接ではなく「共同経営の未来会議」と位置づけ、目的・権限境界・KPI(重要業績評価指標)を初回で合意し、定期的に進捗を確認するようにしましょう。

田舎でも後継者募集はできる?

田舎と呼ばれるような地方エリアでも、後継者募集は十分に実現できます。

都市部の人材には、自然環境や地域コミュニティ、そして大きな裁量を重んじる層が一定数います。

狙うべきは、候補者の生活者視点の徹底なので、まず「暮らしのパッケージ」を用意しましょう。

移住支援・住居情報・教育や医療・二拠点やリモート勤務制度を一体で提示しておくと、家族の不安が和らぎます。

条件は数字で示し、支援の申請手順も併記しておくとよいでしょう。

地域メディアでの紹介・現場が伝わる短尺動画・現経営者の想いを合わせて届けるようにすると効果的で、遠方の候補者にも臨場感が伝わり、検討の一歩が早まります。

加えて、UIJターン施策や副業人材マッチングを活用し、家族同伴の見学・面談を設けることで、移住にともなう心理的な負担が軽くなり、意思決定が前に進むはずです。

まずは必要情報を一覧化し、問い合わせから見学までの導線を一本化しておくのがよいでしょう。

後継者不足の対策は「TORUTE株式会社」へ

事業承継における後継者不足は、単に人材の不在ではなく、どう決め・どう伝え・どう守るかという戦略の設計力が問われます。

TORUTE株式会社は、中小企業の経営者さまの歩調に合わせて現状把握・計画の見える化・関係者コミュニケーション・合意の記録化までを、法務の視点で一貫して支援いたします。

対立の芽は早期に見極め、従業員・取引先・ご家族の安心を最優先に据えつつ、機密情報は厳格に管理し、必要に応じて専門家や金融機関との連携も円滑なコーディネートが可能です。

迷いが残る局面では、第三者の客観的な視点で意思決定の軸を整えますので、「いま何から始めるか」を一緒に定めていきましょう。

事業承継でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

\事業承継マニュアル無料プレゼント!/

まとめ

事業承継の後継者不足には、候補者確保の難しさ・準備の遅れ・経営者の心理・外部環境という複数の課題が重なります。

解決策は、承継ルートの複線化や財務・保証・税務といったリスクの前倒し解消、そしてノウハウの見える化がポイントです。

統計を警報と捉え、まずは早めに方針を定めて、具体の行動に移すようにしましょう。

経営者がまず一歩動き出すことで、従業員・取引先・地域に「続く理由」を残し、後継者が安心して引き継ぐことのできる根拠が生まれるはずです。

まずはお気軽にご連絡ください

受付時間/AM8:30~PM5:30(土日・祝休)

事務所概要

熊本

熊本市東区桜木3-1-30 ヴィラSAWADA NO.6 102号室

福岡

福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号T&Jビルディング7F

コラム一覧

- 2026年1月14日熊本で事業承継をお考えの方!支援制度や補助金・相談先と進め方までを専門家がわかりやすく解説!

- 2026年1月14日事業承継特別保証制度とは?メリット・デメリットや要件・申請方法もまとめて紹介!

- 2026年1月7日事業承継で専門家が必要な理由は?選び方やタイミング・補助金は使えるのかも解説!

- 2026年1月7日事業承継の株式譲渡の方法は?メリットや手続き方法・税金の特例制度についても解説!

- 2025年12月31日事業承継の株価対策とは?3つの評価方式や自社株の引き下げ対策をまとめて解説!

- 2025年12月31日承継会社とは?分割会社との違いや手続き方法・メリットとデメリットもわかりやすく解説!

- 2025年12月24日事業承継補助金の対象経費は?枠組みごとのルールや金額・認められない例も紹介!

- 2025年12月24日事業承継税制の延長はいつまで?提出期限のスケジュールや緩和要件についても解説!

- 2025年12月17日事業承継補助金は親子間でも対象?要件や申請方法・利用するときの難易度も解説!

- 2025年12月17日事業承継の手順は?引き継ぐ3つの要素や必要書類・受けられるサポートもまとめて紹介!

- 2025年12月10日事業承継と相続との違いは?税制の対象や手続き方法・起こりやすいリスクも紹介!

- 2025年12月10日事業承継の税制優遇とは?制度の内容や期限・使えないケースについても徹底解説!

- 2025年11月27日事業承継の費用の相場はどれくらい?税金対策や補助金・誰が負担するのかも解説!

- 2025年11月27日事業承継と会社売却の違いは?メリット・デメリットや従業員はどうなるのかも徹底解説!

- 2025年11月27日事業承継後のトラブルで起こりやすい事例は?原因や対応策・成功例までまとめて紹介!

- 2025年11月27日事業承継の相談先10選を紹介!相談費用は無料なのか・選び方のポイントも解説!

- 2025年11月26日事業承継の企業価値とは?算出方法や3つのアプローチ・高値がつくケースも解説!

- 2025年11月26日事業承継の後継者不足の原因は?担い手がいない理由や解決策・成功例まで紹介!

- 2025年11月26日中小企業の事業承継問題とは?課題や問題点・具体例についてもわかりやすく紹介!

- 2025年11月25日事業承継の後継者不在の現状は?年代・業界別の問題や原因・解決策もまとめて解説!

- 2025年11月25日事業承継の補助金や助成金は?2025年度はいくらもらえるのか・対象経費も解説!

- 2025年11月25日事業承継の手続きで法人の場合の流れは?必要書類や税金などの費用・補助金もまとめて解説!

- 2025年11月24日事業承継に使える補助金は?2025年度のスケジュールや申請方法・対象経費なども解説!

- 2025年11月24日事業承継でやるべきことリストを紹介!必要な知識や書類・課題についても解説!

- 2025年11月24日事業承継ファンドとは?活用が有効なケースやメリット・デメリットも紹介!

- 2025年11月23日事業承継税制の要件とは?特例措置と一般措置の違いやメリット・デメリットも解説

- 2025年11月23日事業承継とM&Aの違いは?メリットとデメリットや選び方のポイント・課題も徹底解説!

- 2025年11月23日事業承継とは?基本的な考え方や支援制度・手順までをわかりやすく徹底解説!

- 2025年3月14日親の会社を継ぐメリットやデメリットとは?引き継ぐポイントなど

- 2025年3月7日企業価値を高める5つの方法|メリットや評価方法なども解説

- 2025年2月14日事業承継対策の方法とは|必要性や流れ、成功のポイントなど

- 2024年12月6日事業承継は弁護士へ相談すべき?役割や費用相場、選び方など

- 2024年11月22日事業承継のマッチング支援とは?利用するメリット・デメリットなど

- 2024年11月1日事業承継と廃業はどちらを選ぶべき?それぞれのメリット・デメリットなど

- 2024年10月25日経営承継円滑化法とは?事業承継で活用できる支援制度をわかりやすく解説

- 2024年10月11日事業承継における11の失敗事例|原因や成功させるポイントを詳しく解説

- 2024年9月20日事業譲渡における従業員への影響|退職金の扱いや注意点などを詳しく解説

- 2024年7月5日事業承継ガイドラインとは?概要や策定の背景をわかりやすく解説

- 2024年6月14日農業を事業承継するには?方法や成功に導くためのポイントを解説

- 2024年6月7日事業承継の計画について|策定の手順・ポイントや計画書の書き方

- 2024年5月31日事業承継における中小企業の現状や課題は?解決策とともに弁護士が解説

- 2024年5月24日事業承継のための融資「事業承継ローン」の種類や利用の流れについて

- 2024年5月2日相続対策としての事業承継|事業承継税制などの相続税対策も解説

カテゴリー一覧

タグ